8. La gestion des déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue (HA* et MA-VL*) : poursuivre le développement du stockage en couche géologique profonde sans préempter les choix de gestion futurs

-

Publié le 24.11.2022

-

Modifié le 06.12.2022

Partager la page

Objectifs

- Poursuivre la mise en œuvre de l’option de gestion de stockage en couche géologique profonde, solution la plus aboutie à ce jour et reconnue à ce titre comme solution de référence avec le déploiement du projet Cigéo*, sans préempter des choix de gestion futurs, c’est-à-dire en garantissant la réversibilité du stockage pendant au moins 100 ans conformément à l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement

- Permettre de réinterroger les choix effectués de manière continue tout au long du déploiement de Cigéo*, notamment en identifiant les rendez-vous importants et les facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la réversibilité du stockage et en anticipant les évolutions possibles de la politique énergétique

- Relancer une dynamique de recherche autour des options de gestion alternatives au stockage en couche géologique profonde

- Mettre ces enjeux en perspective avec le développement progressif de Cigéo* selon trois échelles de temps : le dépôt de la DAC*, la mise en œuvre de la PhiPil* et le déploiement des tranches successives

8.1 La France a choisi de déployer le stockage en couche géologique profonde pour les déchets HA* et MA-VL*

Les déchets HA* et MA-VL* et le projet de stockage en couche géologique profonde

Les déchets de haute activité (HA*) sont constitués en grande partie de colis de déchets vitrifiés issus des combustibles usés après traitement. Leur niveau d'activité est de l'ordre de plusieurs milliards de becquerels par gramme. Ils sont constitués de produits de fission (césium 134/137, strontium 90, etc.), de produits d'activation30 (cobalt 60, etc.) et d'actinides mineurs (américium 241, etc.). Ils représentent 0,2 % du volume total des déchets radioactifs.

Transcription textuelle

A ce jour, les déchets HA représentent 0,2% du volume total des déchets déjà produits. Ils proviennent essentiellement du traitement des combustibles usés.

Les déchets HA et MA-VL sont destinés à être stockés dans Cigéo.

Les déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL*) sont quant à eux essentiellement des déchets de structure des assemblages de combustible et de déchets de procédé issus du traitement des effluents, comme certaines boues. Leur niveau d’activité est de l'ordre d'un million à un milliard de becquerels par gramme. Ils représentent 2,9 % du volume total des déchets radioactifs.

Parmi les déchets MA-VL*, environ 40 000 colis (parmi les 75 000 entreposés en France), représentant près de 18 % de l’inventaire de déchets destinés à Cigéo* en nombre de colis, sont des colis de déchets bitumés.

Transcription textuelle

Les déchets MA-VL représentent 2,9 % du volume total des déchets déjà produits. Une partie importante des déchets MA-VL sont constitués des coques, gaines et embouts provenant des combustibles usés.

Tout comme les déchets HA, les déchets MA-VL sont destinés à être stockés dans Cigéo.

Ces déchets HA* et MA-VL*, qui concentrent plus de 99 % de la radioactivité totale de l’inventaire des déchets radioactifs français pour 3 % de leur volume, sont actuellement entreposés dans l’attente du déploiement de leur filière de gestion.

En 2006, sur la base des recherches initiées par la loi de 199131 , leurs évaluations, et à la suite d’un débat public, la France a retenu le stockage en couche géologique profonde comme la solution de référence pour la gestion des déchets HA* et MA-VL*. Le principe du stockage en couche géologique profonde consiste à stocker les déchets les plus radioactifs à grande profondeur, en France dans une couche d’argile qui assure de manière passive un rôle de barrière naturelle et isole ces déchets de tout contact avec l’homme ou le reste de l’environnement sur des durées très longues.

Cette solution est également préconisée par l’Union européenne32, qui indique dans l’un de ses directives : « Il est communément admis que sur le plan technique, le stockage en couche géologique profonde constitue, actuellement, la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des déchets de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet ».

Cette solution est mise en œuvre en France par le projet Cigéo* en Meuse et Haute-Marne33. En matière administrative, plusieurs procédures seront menées dans les prochaines années pour examiner et encadrer le cas échéant la construction du centre de stockage Cigéo*. L’Andra*, qui assure la maîtrise d’ouvrage du projet pour le compte de l’Etat, a ainsi déposé un dossier de demande de déclaration d’utilité publique du projet Cigéo* au mois d’août 2020 et prévoit de déposer un dossier de DAC* courant 2022. Des autorisations d’urbanisme seront ensuite nécessaires pour le démarrage des travaux de construction, prévus après la clôture de l’enquête publique de la DAC*.

Une caractéristique essentielle du projet Cigéo* est sa réversibilité, comme le prévoit l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement. La réversibilité est définie comme « la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l'exploitation des tranches successives d'un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion ». Elle est mise en œuvre par la progressivité de la construction, l'adaptabilité de la conception et la flexibilité d'exploitation du stockage permettant ainsi d'intégrer le progrès technologique et de s'adapter aux évolutions possibles, notamment de politique énergétique. Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérente avec la stratégie d'exploitation et de fermeture du stockage. L'autorisation de création fixera la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.

30 Les produits d’activation, contrairement aux produits de fission, sont des éléments radioactifs qui se forment par irradiation. Cette irradiation peut concerner notamment les structures métalliques des assemblages ou de matériaux tels que les modérateurs.

31 Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs

32 Directive européenne 2011/70/Euratom du 19 juillet 2011 relative à la gestion sûre et responsable des déchets radioactifs et du combustible usé.

33 Le projet de centre de stockage Cigéo* couvre un périmètre qui concerne onze communes dont huit en Meuse et trois en Haute-Marne.

Les travaux déjà menés

Le code de l’environnement impose aux propriétaires de déchets de MA-VL* produits avant 2015 de les conditionner au plus tard en 2030. Avant chaque mise à jour du PNGMDR*, ils doivent présenter un plan d'avancement de ces travaux au ministre chargé de l'énergie et à l'ASN*. Le PNGMDR* 2016-2018 a ainsi prescrit au CEA* des études pour la caractérisation ou le conditionnement de certaines typologies de déchets MA-VL* entreposés à Marcoule ; ces études montrent que des études complémentaires et des travaux importants restent à réaliser.

Le PNGMDR* 2016-2018 a également organisé les études et recherches relatives à la gestion des déchets HA* et MA-VL*. A ce titre, EDF, le CEA* et Orano ont réalisé des études sur les besoins en entreposages actuels et futurs pour toutes les familles de déchets HA* et MA-VL*, portant au minimum sur les 20 prochaines années, en tenant compte des décalages éventuels dans le calendrier de développement du centre de stockage Cigéo*. D’une manière générale, les études montrent que les dates de saturation des entreposages existants et les besoins futurs en entreposages pour les 20 prochaines années ont été globalement bien identifiés par les producteurs de déchets. Des approfondissements et des précisions devront néanmoins être apportées et l’ASN* considère par ailleurs que certaines hypothèses doivent être consolidées de façon à assurer les capacités d’entreposages dans le cas d’un éventuel retard de la mise en service du centre de stockage Cigéo*.

Par ailleurs, comme demandé dans le PNGMDR* 2016-2018, l’Andra* a précisé le calendrier de développement du projet Cigéo* autour de grands jalons successifs, au sein desquels la Phipil* joue un rôle central. Elle peut être considérée comme un premier jalon de la réversibilité, dès lors que l’autorisation de mise en service initiale du stockage sera limitée à cette phase et la poursuite de l’exploitation du stockage conditionnée au respect des dispositions qui seront prévues par la loi proposée par le Gouvernement à l’issue de cette phase.

Le PNGMDR* 2016-2018 a également demandé aux producteurs de déchets de définir un schéma logistique optimisé pour la livraison des colis au centre de stockage, permettant de garantir que les scénarios de gestion des entreposages prévus par chaque producteur sont cohérents avec les chroniques d'expédition au stockage.

En ce qui concerne plus particulièrement les déchets bitumés, au vu des questions liées à leur stockage, tant pour la sûreté que pour le développement du projet Cigéo*, une revue internationale sur la gestion de ce type de déchets a été lancée à la demande du ministère de la transition écologique et de l’ASN*. Les conclusions de cette revue montrent que les études doivent se poursuivre sur certains points particuliers dont, notamment, l’intérêt d’une solution de neutralisation de la réactivité chimique des colis, en particulier pour les colis susceptibles de ne pas respecter les critères d'acceptation dans Cigéo*. Sur la conception de Cigéo*, le groupe d’experts estime que les études conduites par l’Andra* devraient lui permettre d'arriver à court terme à une conception du stockage34 dont la sûreté pourra être démontrée auprès de l’ASN*.

Au regard de ces conclusions, l’ASN* estime nécessaire que les producteurs mettent en œuvre un programme complémentaire de caractérisation des colis de déchets bitumés, indispensable pour développer la démonstration que tout ou partie de ces colis pourront être stockés selon un haut niveau de sûreté sans traitement préalable dans l’installation Cigéo*. L’ASN* estime par ailleurs qu’au regard des enjeux de sûreté, il est nécessaire d’explorer les voies de traitement envisageables pour les colis de déchets bitumés dont la sûreté en stockage ne pourrait être démontrée. L’ensemble de ces demandes font l’objet d’échanges entre l’ASN* et les producteurs.

34 Pour mémoire, les déchets bitumés n’ont pas vocation à être stockés durant la PhiPil* de Cigéo* telle qu’envisagée actuellement.

8.2 Mettre en exergue les jalons-clefs de la gestion des déchets HA* et MA-VL* et clarifier les modalités d’association et d’information du public aux décisions associées à ces jalons

Le débat public de 2019 a montré des attentes élevées des parties prenantes et du public sur la possibilité de réinterroger, à chaque fois que cela sera jugé pertinent et de manière régulière, les choix effectués en matière de gestion des déchets HA* et MA-VL* et de suivre sur le temps long cette gestion, en lien avec le développement du projet Cigéo*.

Il est essentiel que les enjeux liés à la gestion des déchets HA* et MA-VL* soient traités de manière intégrée, d’une part, en considérant l’avancement du projet Cigéo* et le contrôle du respect des objectifs fixés par le plan pour le projet, et, d’autre part, en garantissant la mise en œuvre des rendez-vous prévus par l’action HAMAVL.2 en vue d’en tirer une vision globale des enjeux de gestion des déchets HA* et MA-VL* et d’alimenter les décisions des pouvoirs publics.

Il est également essentiel que la société civile soit associée aux choix de gestion de ces déchets. La réflexion qui sera ainsi menée au titre de l’action GOUV.2 sera déclinée sur le périmètre spécifique de l’association de membres de la société civile aux décisions portant sur la gestion des déchets HA* et MA-VL*.

Il s’avère également pertinent d’améliorer la cohérence des différentes concertations relatives à la gestion des déchets HA* et MA-VL*, de garantir la bonne information du public sur ces concertations et d’assurer une communication satisfaisante sur les différents travaux menés au titre du plan. Une attention particulière sera portée dans ce cadre au projet Cigéo* : il fait l’objet d’une concertation publique spécifique conduite dans la durée par l’Andra* et qui devra s’accorder avec les orientations du PNGMDR* et prendre en compte les récentes recommandations du HCTISN*35.

Pour ce faire, en cohérence avec les recommandations 1, 2 et 7 du HCTISN*, l’espace Internet mis en place au titre de l’action GOUV.4 regroupera également les informations relatives à Cigéo* et les concertations afférentes, qui seront mises à jour régulièrement. Des renvois vers les sites idoines, y compris ceux des acteurs non institutionnels, seront prévus.

Une charte de bonnes pratiques relative à la mise en ligne des informations sur les concertations menées dans le cadre de la gestion des déchets HA* et MA-VL* sera par ailleurs élaborée par le ministère. Cette charte tiendra compte des principes et recommandations émis par le HCTISN* dans son avis du 28 septembre 2020.

35 Recommandations du Haut comité relatives à la participation du public au projet Cigéo* (adoptées en réunion plénière du 28 septembre 2020).

Afin de répondre aux attentes exprimées par la société civile lors du débat public et à ses enseignements, il convient de mettre en perspective les grandes décisions et les jalons-clefs de la politique de gestion des déchets HA* et MA-VL*.

Les décisions et jalons-clefs qui constituent les rendez-vous de la gestion des déchets HA* et MA-VL* sont de différentes natures : concertations et consultations du public par les différents acteurs (ministère chargé de l’énergie et ses établissements publics, ASN*, CLI*, etc.), rendez-vous politiques et parlementaires (lois en particulier), comités techniques, etc. Ils impliquent des objectifs spécifiques en matière de participation du public.

Ces décisions et jalons-clefs relèvent ainsi :

- de décisions de politique énergétique (stratégie énergétique, gestion du parc nucléaire ou décisions liées au « cycle » du combustible) ;

- de décisions liées à la gestion des matières et des déchets radioactifs : solutions de gestion et enjeux associés quelle que soit leur nature (sûreté, sanitaires, environnementaux, éthiques, etc.) dans une vision intégrée du système de gestion, notamment en matière de politique d’entreposage ;

- de jalons liés à la mise en œuvre du projet Cigéo* : PhiPil*, autorisations (création, mise en service, récupérabilité des colis sans objectif de réintégration dans le stockage, fermeture) et rendez-vous réguliers (rapport relatif à la PhiPil, mise à jour du plan directeur d’exploitation (PDE*), revues de réversibilité, réexamens périodiques, etc.) ;

- de jalons et travaux alimentant les réflexions autour du choix du stockage en couche géologique profonde : échéances régulières liées aux enjeux de sûreté, conclusions de la PhiPil*, bilans périodiques des recherches menées autour des alternatives, etc.

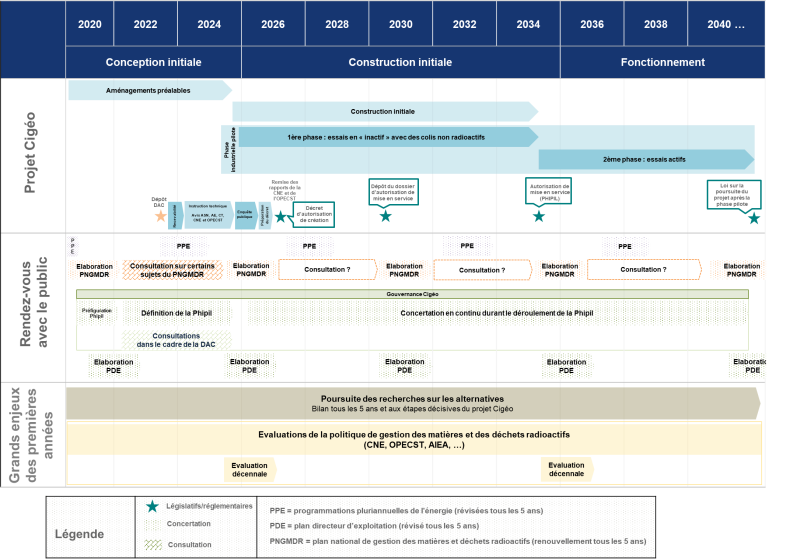

Une première version d’une cartographie de ces décisions et jalons-clefs a été établie, dont une représentation est proposée ci-dessous. Elle est destinée à évoluer du fur et à mesure des éditions successives du PNGMDR*.

Transcription textuelle

Ce schéma met en exergue les jalons structurants de la gestion des déchets HA et MA-VL, avec notamment les principaux rendez-vous avec le public et les enjeux associés, ainsi que le processus de définition et de consultation pour les jalons ultérieurs.

Ces décisions et jalons-clefs relèvent ainsi :

• De décisions de politique énergétique (stratégie énergétique, gestion du parc nucléaire ou décisions liées au « cycle » du combustible) ;

• De décisions liées à la gestion des matières et des déchets radioactifs : solutions de gestion et enjeux associés quelle que soit leur nature (sûreté, sanitaires, environnementaux, éthiques, etc.) dans une vision intégrée du système de gestion, notamment en matière de politique d’entreposage ;

• De jalons liés à la mise en œuvre du projet Cigéo : PhiPil, autorisations (création, mise en service, récupérabilité des colis sans objectif de réintégration dans le stockage, fermeture) et rendez-vous réguliers (rapport relatif à la PhiPil, mise à jour du plan directeur d’exploitation (PDE), revues de réversibilité, réexamens périodiques, etc.) ;

• De jalons et travaux alimentant les réflexions autour du choix du stockage en couche géologique profonde : échéances régulières liées aux enjeux de sûreté, conclusions de la PhiPil, bilans périodiques des recherches menées autour des alternatives, etc.

Cette première cartographie doit être confortée et complétée, le cas échéant, pour la période des 15 années à venir mais également au-delà, pour constituer à terme un document de référence pour l’association du public aux grands enjeux de la gestion des déchets HA* et MA-VL*. Pour ce faire, la gouvernance du PNGMDR* sera sollicitée par le ministère chargé de l’énergie pour rendre un avis et des recommandations sur cette cartographie.

Au regard des retours rendus, le ministère pourra se rapprocher des différents maîtres d’ouvrage et instances chargées des consultations et concertations pour amender la cartographie de façon à garantir le droit du public à participer à la prise des décisions, en application de la convention d’Arrhus, et l’association à des échelles territoriales différentes du public, compte tenu de l’hétérogénéité des sujets traités. Les conclusions de ces travaux et la cartographie qui en découlera feront l’objet d’une consultation du public via une mise en ligne sur Internet.

Ces travaux, ainsi que ceux menés au titre de l’action HAMAVL.4, pourront conduire à ce que certains jalons soient reconnus comme relevant d’un acte législatif ou réglementaire. Dans ce cas, le ministère chargé de l’énergie présentera à la gouvernance du PNGMDR*, pour avis, les dispositions qu’il compte proposer pour intégration dans la loi ou le règlement.

Des modalités décisionnelles devront être associées aux différents jalons identifiés par la cartographie. Lors de leur définition (dépendant de l’échéance de ces jalons), l’étude des enjeux associés à ces décisions devra être prévue : impact sur la réversibilité du stockage géologique, gains en matière de sûreté et mesures compensatoires éventuelles, coûts estimatifs, délais et capacités techniques (capacités d’entreposage en surface par exemple), évaluations nécessaires.

8.3 Encadrer les conditions de mise en œuvre du projet de centre de stockage Cigéo*

À la suite du débat public qui s’est tenu en 2013 sur le projet Cigéo*, l’Andra* a décidé de renforcer la participation de la société civile et des parties prenantes, dont les riverains du site d’accueil du futur centre de stockage Cigéo*, à la construction de ce projet.

La loi du 25 juillet 201636 a prévu l’élaboration et la mise à jour tous les cinq ans, en collaboration avec ces acteurs, d’un plan directeur d’exploitation (PDE*). Une première proposition de PDE* a été publiée en avril 2016. Ce document a vocation à présenter le déroulement de référence du projet et notamment l’inventaire des déchets à stocker, les principales étapes de sa construction et de son exploitation, ainsi que les possibilités offertes par la réversibilité. Il porte l’objectif de mettre en perspective la vie du projet tout au long de son exploitation et au-delà, à travers ses différents jalons : cela permettra aux générations futures de mieux visualiser les décisions prises et celles qu’elles pourront prendre. Le PDE* doit ainsi également permettre de définir des principes de gouvernance du projet de centre de stockage Cigéo* destinés à associer les parties prenantes sur le temps long aux différentes décisions, du ressort de l’Andra*, concernant le développement du centre de stockage.

Dans la mesure où cette notion de gouvernance du projet de centre de stockage Cigéo* nécessite d’être précisée pour être mise en œuvre, l’Andra* travaille depuis plusieurs années sur ce sujet en lien avec les parties prenantes et son comité « éthique et société », qui a publié deux avis sur le sujet37. Plus récemment, l’Agence a mené une concertation en 2021 afin d’aboutir à la révision du PDE* et à une première proposition d’un schéma de gouvernance du projet de centre de stockage Cigéo*, qui sera présenté dans le dossier de DAC*.

Compte tenu des enjeux liés au projet Cigéo*, il est important que cette gouvernance du projet Cigéo* respecte les principes et objectifs suivants :

- La participation du public à la gouvernance du projet de centre de stockage Cigéo* devra viser a minima la préparation et le suivi des décisions relatives au développement et au fonctionnement du centre, l’Andra* restant responsable de la prise des décisions en tant que telle ;

- La gouvernance du projet de centre de stockage Cigéo* devra être pensée et définie en cohérence avec la gouvernance du PNGMDR*. Ce principe implique notamment qu’une articulation devra être prévue et définie entre les jalons-clés mentionnés à l’action HAMAVL.2 et les grandes décisions liées au projet, afin de permettre une vision intégrée des enjeux au moment de ces décisions. Enfin, une articulation pourra être recherchée autour des enjeux plus transversaux, notamment éthiques ;

- Compte tenu des enjeux du projet, la gouvernance du projet de centre de stockage Cigéo* devra comporter une dimension nationale, sans préjudice de la mise en place d’une gouvernance locale dédiée aux enjeux plus territoriaux ;

- Compte tenu du temps long du projet, la gouvernance du projet de centre de stockage Cigéo* devra permettre un dialogue et une association en continu des parties prenantes et du public. Cette démarche devra permettre d’associer le public aux grands enjeux de Cigéo*, via notamment des concertations dédiées, organisées en tenant compte des recommandations 4 et 5 du HCTISN* ;

- La gouvernance du projet de centre de stockage Cigéo* devra laisser sa place à l’expertise non institutionnelle et au pluralisme, sans préempter les responsabilités devant être portées exclusivement par l’Andra*.

Comme la gouvernance du PNGMDR*, la gouvernance du projet de centre de stockage Cigéo* aura vocation à être révisée dans la durée selon le retour d’expérience au fur et à mesure des différentes éditions du PNGMDR* et du PDE*. En particulier, la PhiPil* devra être mise à profit pour exercer concrètement la gouvernance du projet de centre de stockage Cigéo*. A cette fin, cette dernière devra être en place pour le lancement de la PhiPil*. Elle devra être évaluée par l’Andra* au moment de la révision de chaque PNGMDR* afin de pouvoir faire évoluer ses grands principes et modalités de fonctionnement. Ces évaluations devront permettre, au terme de la PhiPil*, d’alimenter le rapport de synthèse que l’Andra* établira à destination du Parlement afin que ce dernier décide des conditions de la poursuite du projet.

36 Loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue.

37 Avis du Comité éthique et société :

Dans la continuité du débat public de 2013 sur le projet Cigéo*, l’Andra* a renforcé son dispositif de dialogue, de concertation et d’association de la société. En 2014, l’Andra* a lancé, au niveau local, plusieurs démarches d’information et de participation avec le public. Afin d’appuyer ses échanges avec le territoire, et dans le cadre de sa démarche d’ouverture à la société, l’agence a proposé en 2017, en lien avec la CNDP*, une feuille de route jusqu’au dépôt du dossier de DAC* du projet de centre de stockage Cigéo*.

Il s’agit désormais de définir les modalités de concertation autour du projet de centre de stockage Cigéo* pour la période débutant à compter du dépôt de la DAC* de Cigéo* et s’achevant à l’enquête publique associée. Dans l’optique de prolonger sur le long terme cette démarche de concertation avec le public, l’agence a sollicité le HCTISN*. Le HCTISN* a ainsi émis plusieurs recommandations en septembre 202035, dont une partie ont été reprises dans cette édition du PNGMDR*.

En écho à ces recommandations, aux attentes exprimées durant le débat public de 2019 et à l’avis du 7 juillet 202135 de la CNDP*, le ministère chargé de l’énergie, l’ASN* et l’Andra*, proposeront un cadrage des concertations qui seront menées sous leurs égides respectives. Ce cadrage aura vocation à être décliné lorsque la phase de recevabilité du dossier de DAC* aura été menée et que le PDE* aura été mis à jour. Il sera construit et décliné en cohérence avec les actions menées sous le patronage du HCTISN*, dont le comité de suivi instauré par l’avis du 28 septembre 2020 sera pérennisé. Ces actions viseront à garantir la cohérence, la lisibilité et la qualité des concertations menées autour du projet Cigéo*. Une proposition conjointe de cadrage conjointe de l’Andra*, du ministère chargé de l’énergie et de l’ASN* sera préparée et présentée aux membres de la Commission de gouvernance du plan courant 2022 sur ce sujet.

35 Avis du 7 juillet 2021 de la CNDP* : debatpublic.fr/sites/default/files/2021-07/Avis_2021_92_CIGEO_12.pdf (PDF)

Afin de répondre à une demande sociétale forte, le Parlement a prévu en 2006 que le stockage en couche géologique profonde soit réversible. La durée minimale de 100 ans pendant laquelle, « à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée » est fixée par l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement. Le code de l’environnement précise également que « la réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l’exploitation des tranches successives d’un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion. La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, l’adaptabilité de la conception et la flexibilité d’exploitation d’un stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs permettant d’intégrer le progrès technologique et de s’adapter aux évolutions possibles de l’inventaire des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. »

Cette volonté est également portée par la directive européenne de 201139 , qui indique que « la réversibilité et la récupérabilité en tant qu’éléments d’exploitation et de conception peuvent servir à orienter la mise au point technique d’un système de stockage ».

Au regard de l’état d’avancement de la conception du projet Cigéo*, il semble pertinent de fixer désormais les modalités de mise en œuvre de la réversibilité, en particulier de la récupérabilité des colis, ces modalités ayant vocation à s’affiner à mesure de l’instruction de la DAC*, de la construction du stockage et du début de son exploitation, notamment durant la PhiPil*. Ces éléments ont vocation à être précisés dans le PDE* de Cigéo*.

Les modalités de mise en œuvre de la réversibilité définies dans le dossier de DAC* doivent être explicitées par le PDE* afin de caractériser les choix de gestion du projet

La loi a prévu divers outils destinés à cadrer l’application de la réversibilité : durée minimale de 100 ans fixée par la loi, PhiPil* qui doit permettre de conforter le caractère réversible de l’installation et de définir, le cas échéant, des conditions spécifiques complémentaires dans le cadre de revues de réversibilité périodiques.

Pour mémoire, la réversibilité repose sur les principes suivants :

- progressivité de la construction : construction de bâtiments, d’une nouvelle tranche ou de nouveaux types d’alvéoles de stockage, montée en puissance progressive de l’exploitation durant la PhiPil*, etc. ;

- adaptabilité des installations : actuellement, la décision a été prise d’intégrer dans la conception de Cigéo* des dispositions permettant d’éventuelles adaptations ultérieures pour y stocker une partie des substances radioactives actuellement considérées comme des matières, et non comme des déchets, comme par exemple les combustibles usés ;

- flexibilité de l’exploitation : capacité de Cigéo* à s’adapter à des variations du programme industriel (chronique de réception, flux de réception, date de fermeture partielle, etc.) sans modification des infrastructures ou des équipements existants et sans construction d’ouvrages nouveaux. Certaines décisions d’exploitation relèvent de cette composante de la réversibilité, comme la mise en service partielle durant la PhiPil* puis la mise en service complète, le stockage de premiers colis radioactifs, l’élargissement de l’inventaire stocké au fur et à mesure du développement du stockage, les décisions de fermetures, etc. ;

- récupérabilité des colis : cf. ci-dessous.

Les notions de réversibilité et de récupérabilité attachées au projet Cigéo* nécessitent une clarification de leurs enjeux et objectifs respectifs, et une consultation publique sur leurs modalités concrètes de mise en œuvre, qui devront aussi être précisées. Les décisions susceptibles d’avoir une incidence sur la réversibilité du projet (cf. action HAMAVL.2) devront également être présentées en explicitant la mesure d’un tel impact.

Bien que l’instruction des modalités de mise en œuvre de la réversibilité relève du périmètre de la DAC* (et fasse l’objet à ce titre de concertations spécifiques, décrites notamment par l’action HA-MAVL.4), le PDE* a un rôle à jouer pour expliciter ces enjeux auprès du public.

Ainsi, le PDE* élaboré par l'Andra* à la suite de la DAC* devra identifier et expliciter les modalités de mise en œuvre de la réversibilité, dont la récupérabilité, prévues par la DAC*. Il devra constituer un outil d’analyse collective des conditions de mise en œuvre du projet, sous tous ses aspects et en particulier la réversibilité, et de mémoire des choix effectués et de leurs évolutions. Autant que possible, les décisions identifiées au titre de l’action HA-MAVL.2 pouvant avoir un impact sur la réversibilité du stockage seront explicitées dans le PDE*. Ce dernier sera présenté à la commission de gouvernance du PNGMDR* en parallèle du dépôt de la DAC*.

L'élaboration des versions successives des PDE* s'inscrira dans une démarche de concertation en continu prévoyant une concertation menée par l'Andra* relative aux évolutions envisagées par rapport à la précédente édition puis une présentation devant la commission de gouvernance du PNGMDR* de ces évolutions et du projet de PDE*. Le cas échéant, le ministère chargé de l’énergie pourra émettre des recommandations sur le projet de PDE*, qui devront être prises en compte par l’Andra*.

En amont de chaque nouvelle édition du PNGMDR*, un bilan de la mise en œuvre du PDE* en vigueur sera établi, qui devra permettre de justifier que les principes définis par le PNGMDR* ont été respectés

39 Directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.

Un objectif de récupérabilité fixé pour toute la durée d’exploitation du stockage

La récupérabilité des colis vise avant tout à offrir de la souplesse dans le choix de gestion pérenne des déchets HA* et MA-VL*, en permettant de procéder au retrait de colis si le choix du stockage géologique comme mode de gestion de tout ou partie des déchets HA* et MA-VL* pendant la phase d’exploitation du stockage était reconsidéré. Néanmoins, la récupérabilité sans objectif de réintégration des colis dans le stockage ou sans mode de gestion alternatif ne peut constituer une fin en soi.

Les options techniques de récupérabilité, à intégrer par l’Andra* dans la conception de Cigéo*, ont fait l’objet d’une première formalisation en 2016 dans un document spécifique dénommé « Dossier d’options techniques de récupérabilité40 ». Elles ont été instruite par l’ASN* au même titre que le dossier d’options de sûreté. Une démonstration de la capacité de Cigéo* à assurer la récupérabilité des colis devra être apportée dans le dossier de DAC*.

L’Andra* devra démontrer que les colis resteront récupérables dans les conditions fixées par la loi, pendant toute la durée d'exploitation du stockage jusqu'à la décision de fermeture définitive.

La mise en œuvre de la récupérabilité des colis sans objectif de réintégration dans le stockage ne pourrait s’effectuer qu’en vertu d’une loi précédée d’une concertation du public. La loi prévoira également qu’il serait nécessaire de présenter préalablement les objectifs poursuivis, la nature de la solution de gestion alternative envisagée, son degré de maturité et son coût, les coûts associés à cette opération de retrait et la stratégie d’entreposage des colis retirés.

Expliciter les enjeux de la flexibilité du stockage dans le PDE*

Pour garantir la mise en sécurité des déchets stockés pendant de longues périodes, les ouvrages souterrains du centre de stockage Cigéo* devront être fermés. La conception de Cigéo* et la flexibilité de son exploitation permettent d’offrir aux générations futures le choix de planifier les opérations visant à sa fermeture. Ces choix pourront conduire soit à anticiper les fermetures par rapport au schéma proposé dans le PDE* de 2016, par exemple en obturant des alvéoles ou des groupes d’alvéoles dès la fin de leur remplissage, soit à repousser ces décisions à la fin du remplissage et du fonctionnement du centre de stockage Cigéo*, voire quand la fermeture définitive aura été décidée.

Le centre de stockage Cigéo* est conçu comme une installation de stockage pérenne, qui offre également pendant au moins 100 ans des fonctions analogues à celle d’une installation d’entreposage centralisé (surveillance, retrait et réexpédition éventuels).

Enfin, compte tenu du nombre croissant de colis qui seront stockés au fur et à mesure de l’exploitation de Cigéo* et de l’obsolescence progressive des installations d’entreposage en surface, il existera une échéance à partir de laquelle la prise en charge des colis stockés dans Cigéo*, s’il fallait les récupérer et les entreposer en surface, ne sera plus opérationnellement possible dans les installations d’entreposage existantes, en tout cas pas sans opération de jouvence.

Le PDE* devra identifier les enjeux d’une fermeture progressive des alvéoles de stockage, en cohérence avec les modalités décisionnelles éventuellement définies au titre de l’action HAMAVL.2. Il explicitera en particulier le lien entre les décisions de fermeture (et leur impact sur la réversibilité du stockage) et les enjeux d’entreposages en surface (dimensionnement, durée de vie, etc.).

40 Disponible ici : Andra.fr/cigeo/les-documents-de-reference#section-3144

Le débat public de 2013 sur le projet Cigéo* a fait apparaître la demande d’une phase progressive et prudente de construction, d’essais et de démarrage de l’activité industrielle d’une installation considérée comme complexe compte tenu de sa profondeur41, de ses dimensions inhabituelles et des très longues durées pour lesquelles elle est conçue. Cette phase avait également pour objectif de confirmer la sûreté et la réversibilité du stockage. L’introduction d’une PhiPil* dans le déploiement du centre de stockage Cigéo* a ainsi été intégrée aux suites à donner au débat public de 2013, dans la proposition de PDE* de 2016 puis inscrite dans le code de l’environnement par la loi du 25 juillet 2016 (art. L. 542-10-1 du code de l’environnement) avec un processus décisionnel associé.

À l’issue de la PhiPil*, le Parlement pourra choisir soit de poursuivre l’exploitation du stockage, en adaptant éventuellement sa conception ou ses modalités d’exploitation, soit de renoncer au stockage de tout ou partie des déchets HA* et MA-VL*, ce qui nécessitera alors de définir une nouvelle stratégie de gestion reposant sur une alternative crédible au stockage.

En vue de préfigurer ce que pourrait être cette PhiPil*, l’Andra* a choisi de lancer une concertation spécifique sur le sujet. Au-delà de ce temps de concertation dédié, les échanges avec le public et les différentes parties prenantes se poursuivront durant toute l’instruction de la demande d’autorisation de création et au-delà. La présente édition du PNGMDR* n’a donc pas comme objet d’arrêter dans le détail les objectifs, modalités et critères de réussite de la PhiPil*. Elle fixe néanmoins les grands principes et objectifs que devra respecter cette PhiPil* :

- Permettre de conforter les données utilisées pour la conception et la démonstration de sûreté du stockage, notamment géologiques, et de procéder à la qualification des différents procédés industriels, notamment de creusement, de scellement, de construction d’alvéoles et d’exploitation. Le recours à des démonstrateurs sera privilégié autant que possible ; cet objectif sera considéré comme atteint avec la confirmation par l’ASN* des choix de conception retenus lors de l’instruction de la DAC* et lors de la délivrance de l’autorisation de création ;

- Permettre d’approfondir certaines pistes d’optimisations technico-économiques envisagées dans le dossier de chiffrage du projet et au regard du retour d’expérience des premières constructions. Ces éléments feront partie des enseignements à instruire dans le cadre du bilan de la PhiPil* ;

- Permettre de tester le fonctionnement de l’installation, avec une attention particulière portée aux équipements concourant à la sûreté, à la réversibilité et à la surveillance ; l’atteinte de cet objectif se traduira par le bilan qu’en tirera l’Andra* en fin de PhiPil*, fondé sur l’examen des essais et opérations de stockage menés et de leurs résultats ;

- Etre un outil de déclinaison de la réversibilité et permettre de tester en grandeur réelle la capacité de récupérabilité des colis, notamment en situation dégradée. Les opérations complètes de retrait seront testées sur des maquettes de colis puis, si les essais sont concluants, sur des colis réels. Le contenu des essais et leur programmation seront construits dans un processus associant les parties prenantes, de même que les critères d’évaluation de l’atteinte de cet objectif ;

- Constituer une phase d’apprentissage de la gouvernance du projet Cigéo* (cf. action HAMAVL.3). Cet objectif sera satisfait par la démonstration que les objectifs fixés à l’action HAMAVL.3 ont été atteints ;

- Préparer, lors de la fin de la PhiPil*, les conditions de passage à la phase d’exploitation suivante.

En se reposant sur les résultats de la concertation conduite en 2021, l’Andra* proposera, d’ici fin 2022, une liste des enjeux de la Phipil*, constituant les sujets techniques et sociétaux sur lesquels il convient d’acquérir un retour d’expérience en vue d’éclairer la future décision du Parlement. L’Andra* devra proposer la nature et les quantités de déchets à stocker dans Cigéo* pendant la PhiPil*. Ces propositions de l’Andra* seront présentées devant la commission de gouvernance du PNGMDR*, en vue de recueillir son avis en amont de la finalisation du processus réglementaire d’autorisation, incluant la demande d’autorisation de création et la demande d’autorisation de mise en service initiale, limitée à la PhiPil*, et qui intègrera ces résultats. Ces éléments permettront également d’alimenter les éditions successives du PNGMDR* et notamment la définition, par le PNGMDR*, des objectifs et critères de réussite de la Phipil*.

La PhiPil* aura vocation à durer entre 15 et 25 ans. Cette durée pourra être ajustée à chaque édition du PNGMDR*, de même que ses jalons, notamment son démarrage à la délivrance de l’autorisation de création et sa fin à l’autorisation de mise en service complète éventuelle de l’ASN*.

41 Les bâtiments de surface de l’installation nucléaire du centre de stockage ne présentent pas de spécificité particulière par rapport à ceux des installations nucléaires existantes.

8.4 Poursuivre la recherche de solutions de gestion alternatives pour les déchets HA* et MA-VL*

Au regard de l’état des lieux des alternatives ou compléments au stockage en couche géologique profonde42, la poursuite de ces recherches doit s’inscrire dans un cadre rénové et selon une dynamique à construire. Le retour d’expérience montre en effet qu’en dehors des technologies nucléaires (réacteurs à neutrons rapides, réacteurs à sels fondus) apportant des perspectives de gestion complémentaires au stockage géologique profond, pour lesquelles les recherches autour de la transmutation vont se poursuivre (cf. PPE* notamment), il n’existe pas à ce jour d’alternative crédible.

Le premier enjeu de cette action est donc de relancer une dynamique autour des recherches sur les options de gestion alternatives au stockage en couche géologique profonde, dans l’optique de faire émerger le cas échéant des pistes de recherches innovantes.

Pour ce faire, une instance dédiée sera mise en place : le comité d’expertise et de dialogue sur les alternatives au stockage en couche géologique profonde. Il associera des scientifiques et des parties prenantes, notamment des experts non institutionnels, ainsi qu’un représentant de la Commission nationale d’évaluation (CNE2*). Le comité sera piloté par une personnalité qualifiée choisie par le ministère chargé de l’énergie et son secrétariat sera confié à l’Andra*.

Ce comité aura pour objectif de :

- échanger et débattre sur les travaux scientifiques produits ou à encourager, en menant notamment une veille scientifique sur les travaux menés à l’international qui pourraient intéresser la gestion des déchets HA* et MA-VL* ;

- questionner les domaines de validité ou d’application des pistes envisagées. Les pistes étudiées devront être présentées selon l’état d’avancement des recherches et des perspectives qu’il est possible de pressentir sur le sujet (délai potentiel pour une mise en œuvre à petite échelle, à plus grande échelle, à l’échelle industrielle) notamment. Si possible, des évaluations environnementales et socio-économiques seront également présentées ;

- faire des propositions sur les orientations de recherche à conduire ou sur des expertises à mener ainsi que sur les actions pertinentes à envisager pour faire émerger de nouvelles solutions ;

- faire des recommandations sur la valorisation de ces travaux à des fins d’information et d’alimentation des travaux de la commission de gouvernance du PNGMDR* ;

- faciliter la mise en relation entre les instituts étrangers et les acteurs de la recherche française en vue d’un partage d’informations et de la mise en place de partenariats de recherche le cas échéant ;

- informer régulièrement le public de l’état d’avancement des recherches autour des options de gestion complémentaires ou alternatives au stockage en couche géologique profonde.

Les membres de ce comité seront nommés par le ministère chargé de l’énergie, sur la base des propositions émises par la CNE*, l’IRSN, l’Andra*, le CEA*, EDF et la commission de gouvernance du PNGMDR*. Le comité devra dans un premier temps établir un programme de travail, des modalités de fonctionnement permettant de répondre aux objectifs fixés et les échéances associées. Le programme de travail devra identifier les organismes de recherche à associer le cas échéant.

Le comité rendra régulièrement compte de ses travaux auprès de la gouvernance du PNGMDR*, au moins une fois par an et en dressera un bilan tous les cinq ans, en vue de l’élaboration de l’édition suivante du PNGMDR*. Des actions de communication régulières à destination du public seront également menées autour de ces travaux en s’appuyant sur l’ANCCLI* et les CLI*. Par ailleurs, le comité établira ponctuellement des bilans à la demande de la commission de gouvernance du PNGMDR* afin d’alimenter les réflexions de cette dernière en lien avec les jalons-clefs mentionnés à l’action HAMAVL.3.

Les premiers travaux du comité seront alimentés par les résultats de l’appel à projets dédié aux solutions innovantes pour la gestion des déchets radioactifs lancé par le ministère chargé de l’énergie dans le cadre du plan France Relance.

42 Se référer à :

- Étude IRSN, Panorama international des recherches sur les alternatives au stockage géologique des déchets de haute et moyenne activité à vie longue, Mai 2019 : pngmdr.debatpublic.fr/images/contenu/PNGMDR-Rapport-IRSN-Panorama-recherches-alternatives-stockage-profond.pdf (PDF)

- Exercice de « La clarification des controverses techniques » menée par la CPDP sur le PNGMDR : pngmdr.debatpublic.fr/approfondir/clarification-des-controverses-techniques

8.5 Communiquer autour du coût du projet Cigéo*

La mise à jour de l’évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs HA* et MA-VL* (déploiement du projet Cigéo* uniquement à ce jour), arrêtée par le ministre chargé de l’énergie conformément à l’article L. 542-12 du code de l’environnement, sera rendue publique lors du processus d’autorisation de création de Cigéo*, au plus tard au moment de l’enquête publique. Ce coût a vocation à être réévalué régulièrement aux grandes étapes du projet Cigéo*. La réactualisation sera rendue publique.

Les estimations des chroniques de dépenses liées au projet pour les 10 années à compter de l’autorisation de création seront rendues publiques sur le site de l’Andra*. Elles seront mises à jour tous les 5 ans sur 10 années glissantes. Ces éléments seront également présentés à la gouvernance du PNGMDR*.

8.6 Poursuivre les travaux autour des déchets HA* et MA-VL*

L’article L. 542-1-3 du code de l’environnement dispose que la totalité des déchets MA-VL* produits avant 2015 doit être conditionnée avant 2030. Dans cette optique, le PNGMDR* 2016 – 2018 a prescrit des études pour la caractérisation ou le conditionnement de certains types de déchets MA-VL*, notamment les déchets bitumés et les déchets organiques riches en émetteurs alpha, les déchets de structure tels que les gaines magnésiennes des combustibles usés des réacteurs à UNGG* et les déchets pulvérulents issus du traitement de combustibles usés des réacteurs UNGG* entreposés à Marcoule, qui mettent en évidence que les études et travaux doivent se poursuivre.

Les producteurs de déchets établiront un état des lieux de leurs déchets à conditionner et le calendrier de conditionnement associé. Les producteurs devront expliciter les différentes mesures prises pour assurer le conditionnement définitif des déchets dans les délais définis par la loi et apporter tous les éléments d’explication permettant de justifier d’éventuelles difficultés à la mise en œuvre de ce conditionnement dans le délai prescrit. Ils proposeront le cas échéant un calendrier révisé.

Ces éléments seront établis par les producteurs de déchets, au plus tard fin 2022. Cet état des lieux s’attachera également à préciser les déchets présentant les plus forts enjeux en matière de sûreté et de radioprotection. Ce bilan sera transmis au ministère chargé de l’énergie, à l’ASN* et au DSND*. Sans préjudice des mesures prises par les autorités de sûreté par ailleurs, il pourra conduire à émettre une recommandation documentée à destination du Gouvernement sur l’opportunité d’une présentation au Parlement d’un ajustement de l’objectif calendaire inscrit dans la loi.

Les travaux initiés dans le cadre du précédent PNGMDR* seront consolidés et viseront à :

- la mise à jour des chroniques de livraison des déchets radioactifs vers Cigéo* au cours de chaque nouvelle édition du PNGMDR* ;

- la poursuite des réflexions autour des spécifications d’acceptation des colis dans Cigéo* ;

- la poursuite des travaux autour du conditionnement des déchets de l’inventaire de réserve ;

- la poursuite des travaux sur les déchets bitumés ;

- l’anticipation des besoins en entreposage des déchets HA* et MA-VL* en cohérence avec les chroniques de livraison actualisées des déchets à Cigéo*.

Pour ce faire, un programme de travail détaillé sera établi par le ministère chargé de l’énergie et l’ASN* en lien avec l’Andra* et les producteurs de déchets. Il précisera la façon dont les producteurs et l’Andra* tiennent compte des recommandations de la Commission orientations43 et de l’avis n° 2020-AV-0369 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 1er décembre 202044. Ce programme de travail sera présenté à la commission de gouvernance du PNGMDR* fin-2022.

Un bilan global de ces études sera présenté lors de la concertation relative à la sixième édition du PNGMDR*.

43 Recommandations du 19 mars 2021 de la Commission Orientations sur la note d’orientations « HA/MA-VL »

44 L’uranium naturel est composé à plus de 99 % d’uranium-238, dont la période est de 4,47 milliards d’années.