6. La gestion des déchets de très faible activité (TFA*) : faire évoluer les solutions de gestion pour faire face aux volumes à venir

-

Publié le 24.11.2022

-

Modifié le 06.12.2022

Partager la page

Objectifs

- Poursuivre les études visant à mettre en œuvre de nouvelles capacités de stockage, centralisées et décentralisées de déchets TFA*

- Poursuivre les réflexions relatives à la valorisation des déchets TFA*, notamment la définition des conditions de mise en œuvre de la valorisation des déchets métalliques

- Définir des scénarios de gestion des déchets TFA*, éclairer leurs enjeux environnementaux, territoriaux, sanitaires et de sûreté et en tirer une stratégie globale de gestion

- Affiner les perspectives de production des déchets TFA* issus du démantèlement des installations nucléaires, en identifiant explicitement les déchets liés à l’assainissement des structures et des sols contaminés

6.1 Des capacités de stockage insuffisantes à ce stade et des volumes importants à gérer à l’avenir

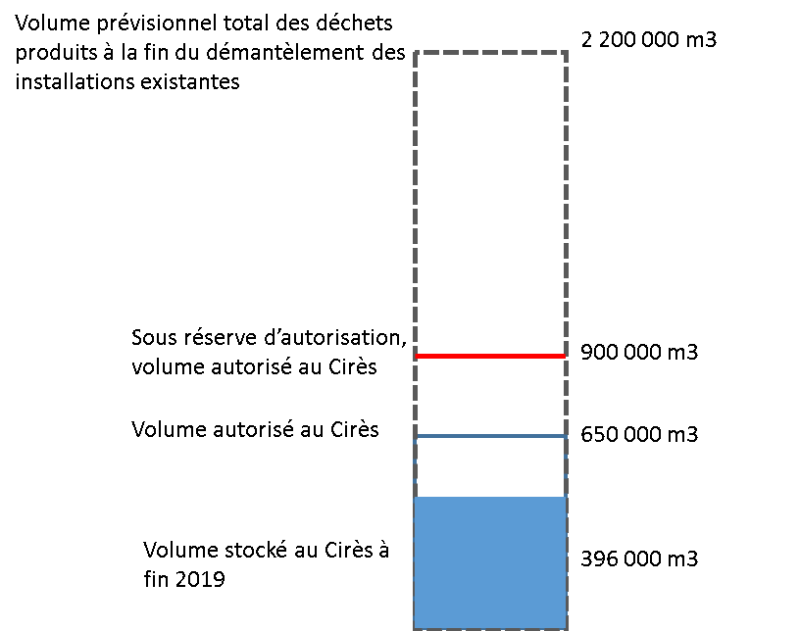

Les déchets TFA* sont majoritairement issus du fonctionnement, de la maintenance et du démantèlement des centrales nucléaires, des installations du « cycle » du combustible et des centres de recherche (gravats, terres, ferrailles). À ce jour, ils sont stockés au Cires*, d’une capacité actuelle de stockage de 650 000 m3.

Transcription textuelle

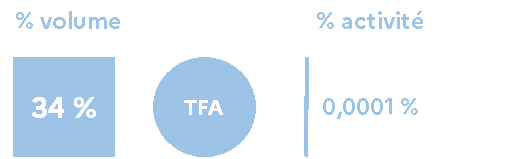

A fin 2020, les déchets TFA représentent 586 000 m3 soit 34 % du volume total des déchets déjà produits pour moins de 0,0001 % de la radioactivité totale. Les déchets TFA proviennent essentiellement du fonctionnement et du démantèlement des installations nucléaires. Ils proviennent également d’industries classiques utilisant des matériaux naturellement radioactifs.

Focus sur les coûts du Cires*

Pour les déchets TFA* pris en charge par l’Andra* sur le site du Cires*, les coûts de stockage sont d’environ 500 €/m3 de déchets. Le coût total moyen, incluant le conditionnement, le transport et le stockage s’élève à environ 1200 €/m3.

En fin d’année 2019, cette capacité était consommée à hauteur d’environ 396 000 m3, soit 61 % de sa capacité, avec un flux annuel entrant de l’ordre de 26 000 m3. La saturation du Cires* est estimée à l’horizon 2028 sans modification des capacités autorisées. IL est prévu qu’un demande d’extension soit déposée pour atteindre une capacité de 900 000 m3.

Les évaluations prospectives de production réalisées par les exploitants conduisent à estimer des volumes cumulés de déchets TFA* à environ 2 200 000 m3 à la fin du démantèlement des installations existantes. Ces quantités de déchets sont évaluées sur la base du retour d’expérience des opérations de démantèlement déjà réalisées et présentent donc des incertitudes. D’après les chiffres communiqués par EDF dans le cadre du débat public de 2019, environ 380 000 m3 de ces déchets sont liés uniquement au démantèlement des centrales nucléaires23.

Transcription textuelle

Les déchets TFA sont stockés au centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage (CIRES) dans l’Aube. Le CIRES a été mis en service en août 2003 pour le stockage des déchets TFA et à l’automne 2012 pour les activités de regroupement et d'entreposage de déchets non électronucléaires. La capacité de stockage autorisée pour les déchets TFA est de 650 000 m³.

A fin 2020, près de 60 % de la capacité autorisée de stockage de déchets TFA sur le Cires étaient atteints. Au regard des prévisions de volume de déchets issus des futurs démantèlements, le Cires devrait arriver à saturation à l’horizon 2028 Des optimisations déjà réalisées permettent d’envisager une augmentation de la capacité autorisée de stockage de 650 000 m³ à 900 000 m³ sur une même surface au sol. Dans la cinquième édition du PNGMDR, de nombreuses actions ont été engagées afin de développer des nouvelles capacités de stockages (centralisées ou décentralisées) et des solutions innovantes pour réduire les volumes des déchets produits ou à produire, comme la valorisation des métaux de très faible activité.

La filière de gestion des déchets TFA* mise en œuvre à ce jour et les capacités de stockage associées ne permettent pas à ce stade la prise en charge des volumes de déchets TFA* attendus lors du démantèlement des installations du parc nucléaire actuel. Il est donc nécessaire de travailler, d’une part, sur l’optimisation des solutions déjà existantes (incinération, densification, valorisation au sein de la filière nucléaire) et, d’autre part, d’envisager de nouvelles options de gestion de ces déchets pour faire face aux volumes à venir, dont des stockages décentralisés, ou des opérations de valorisation en dehors de la filière nucléaire.

Dans le cadre du PNGMDR* 2016-2018 notamment, EDF et Orano ont présenté les options techniques et de sûreté d’une installation de traitement de leurs grands lots de matériaux métalliques TFA*. Le procédé envisagé consiste en une fusion de ces matériaux à des fins de valorisation. Le cinquième PNGMDR* a vocation à préciser le cadre de la mise en œuvre d’une telle valorisation.

23 Support de présentation d’EDF, réunion du débat public du 4 juin 2020 à Valence : pngmdr.debatpublic.fr/images/archives/20190604-valence/PNGMDR-rencontre-valence-04062019-EDF.pdf (PDF)

Appréciation de l’impact environnemental de différentes options de gestion des déchets TFA*

L’augmentation de la capacité volumique du Cires*, sans modifier l’emprise au sol de la zone de stockage des déchets, apparait à ce stade comme une évolution favorable. Elle limiterait en effet l’artificialisation des sols et les perturbations de l’environnement qu’occasionnerait une extension du périmètre d’implantation du site.

La création d’un nouveau centre de stockage centralisé de déchets TFA* permettrait de concentrer le déploiement des moyens de gestion des déchets et de surveillance de l’environnement (atmosphère, eaux souterraines et eaux de surface, écosystèmes aquatiques et terrestres) sur la base du retour d’expérience du Cires* notamment. Toutefois, comme toute création d’installation, elle serait synonyme d’emprise foncière, et donc potentiellement d’artificialisation des sols et d’impact sur l’écosystème local ainsi que de nouveaux impacts locaux liés au transport des déchets.

Le développement d’installations décentralisées de stockage des déchets TFA* proches des sites nucléaires permettrait une réduction de la consommation énergétique et des émissions des gaz à effet de serre liées aux transports, ce qui constituerait un point favorable. Les impacts pour la santé et l’environnement de telles installations, même s’ils sont faibles, compte tenu du niveau de radioactivité des déchets considérés, pourront être comparés aux impacts évalués pour le stockage du Cires* ou d’un nouveau site de stockage centralisé. Cette comparaison pourrait être rapportée aux gains obtenus en matière de transports.

La valorisation d’une partie des matériaux métalliques TFA* constituerait une manière d’optimiser les capacités de stockage des déchets TFA* en réduisant les quantités de déchets à stocker et l’artificialisation des sols associée. Elle permettrait également d’économiser les matières premières auxquelles les déchets se substitueraient. Les procédés de valorisation consommeraient en revanche de l’énergie et seraient sources de rejets gazeux et liquides à comparer à ceux émis par les opérations de production des matières remplacées. Sa mise en œuvre pour des matériaux même faiblement contaminés impliquerait des dispositions de radioprotection des travailleurs.

6.2 Développer de nouvelles capacités de stockage, centralisées et décentralisées

La poursuite des travaux sur les options de gestion des déchets TFA* est à mettre en œuvre au travers de l’augmentation des capacités de stockage du Cires*, de la recherche de nouvelles capacités de stockage au moyen d’un deuxième site et de l’examen de la faisabilité de solutions de stockage décentralisées

Compte-tenu de la capacité actuelle de stockage autorisée du Cires*, de son taux de remplissage et du flux entrant de déchets TFA conduisant à une saturation du centre estimée à l’horizon 2028, l’Andra* devra déposer avant fin 2022 une demande d’autorisation d’extension du Cires* en vue d’augmenter ses capacités de 650 000 m3 à 900 000 m3.

Le Cires* n’a pas été conçu ni dimensionné (y compris si la demande d’extension mentionnée à l’action TFA.1 était autorisée) pour recevoir la totalité des déchets TFA* qui seront produits d’ici la fin du démantèlement des installations existantes. Même dans l’hypothèse d’une diversification des modes de gestion des déchets TFA*, une deuxième installation de stockage centralisée demeurera nécessaire.

Ainsi, l’Andra* remettra au ministre chargé de l’énergie, en cohérence avec la définition des scénarios de gestion mentionnés à l’action TFA.4, une estimation de la date de saturation du Cires* en prenant en compte son extension potentielle à 900 000 m3. Une demande d’autorisation environnementale pour ces nouvelles capacités de stockage devra ensuite être déposée au moins 10 ans avant l’horizon de saturation estimé.

Par ailleurs, une démarche de recherche de sites, ainsi que des études de faisabilité puis de conception, seront vraisemblablement nécessaires en vue de développer une deuxième installation centralisée de stockage des déchets TFA*, et de pouvoir la mettre en service avant la saturation du Cires*. Cette démarche inclura la zone d'intérêt déjà étudiée sur le territoire de la communauté de communes Vendeuvre-Soulaines.

Compte-tenu de la complexité de cette démarche, les résultats des recherches de site déjà effectuées seront analysés et pris en compte, ainsi que les possibilités éventuelles de mutualiser cette démarche avec les autres filières pour lesquelles des concepts de stockage complémentaires pourraient se révéler nécessaires.

L’Andra* transmettra au ministère chargé de l’énergie une proposition de cadrage de l’ensemble des démarches mentionnées dans la présente action, accompagnée d’un calendrier prévisionnel d’ici fin 2022, qui devra être compatible avec le délai de dépôt d’une demande d’autorisation environnementale mentionnée ci-dessus.

Le stockage de certains déchets radioactifs sur site ou à proximité des sites, notamment ceux en démantèlement qui produisent des quantités importantes de déchets TFA*, pourrait être envisagé afin notamment de limiter les transports de déchets radioactifs en distance et en volume.

En application du précédent PNGMDR*, le CEA*, EDF, Framatome et Orano, en lien avec l’Andra*, transmettront d’ici mi-2023 une étude sur la faisabilité de créer de telles installations décentralisées, intégrant une analyse comparée de l’impact sur l’environnement de cette modalité de gestion par rapport à un scénario d’envoi au Cires*.

Cette étude sera complétée par l’analyse de la possibilité de stocker des déchets TFA* dans des installations de déchets dangereux conventionnels. Pour cette étude, les acteurs de la gestion des déchets dangereux conventionnels seront approchés par l’Andra*, en lien avec les producteurs de déchets, afin de définir les conditions techniques, économiques et sociétales d’acceptation de ces déchets dans de tels centres. Cette étude sera transmise mi-2023 au ministère chargé de l’énergie. Elle fera l’objet d’une présentation lors d’un GT* PNGMDR* auquel les représentants des Commissions de suivi de site (CSS) des sites concernés seront conviés.

En fonction des résultats de ces études, le ministre chargé de l’énergie pourra demander à l’Andra*, en lien avec EDF, le CEA* et Orano, d’élaborer une proposition de cadrage pour identifier des sites de stockage décentralisés potentiels.

Ces réflexions seront à mener en lien avec les exigences fixées par le code de l’environnement s’agissant des acteurs responsables de la gestion des stockages de déchets radioactifs.

6.3 Définir des scénarios de gestion des déchets TFA* pour en tirer une stratégie globale de gestion

Sur la base des études menées au titre du PNGMDR* 2016-2018 et du présent plan, l’Andra* proposera, en lien avec les producteurs, avant la fin 2022 des scénarios de gestion des déchets TFA, qui seront discutés avec la gouvernance du PNGMDR*.

La définition de ces scénarios de gestion permettra de mettre en exergue les interactions entre les différentes options de gestion envisagées, notamment les impacts des options de valorisation des déchets TFA* sur la capacité de stockage centralisée à prévoir, en tenant compte également de l’évaluation des gisements de capacités de stockage décentralisées. Les scénarios proposés devront également être cohérents avec les démarches menées au titre des actions TFA 2 et 3, pour proposer une approche pertinente en matière de sûreté entre stockages centralisés et stockages décentralisés, qui sera ensuite évaluée au regard des autres critères d’impacts.

Les scénarios de gestion ainsi définis feront l’objet d’une analyse multicritères et multi-acteurs24, qui devra permettre d’éclairer les enjeux de santé, de sûreté, environnementaux et territoriaux associés aux différentes options envisageables. Cette analyse sera menée d’ici fin 2023. Au-delà des parties prenantes qui seront associées à cette analyse dans les conditions précisées à l’action CHAP.1, cette dernière devra également être menée auprès des représentants du public et des élus participant à la gouvernance du PNGMDR*. Le ministère chargé de l’énergie précisera ainsi les modalités d’une telle mise en œuvre.

À l’issue de cette démarche d’analyse, le ministère présentera à la gouvernance du PNGMDR* les scénarios retenus afin que cette dernière puisse émettre un avis. Les résultats de l’analyse, les scénarios retenus et l’avis de la gouvernance du plan seront rendus publics sur le site Internet du PNGMDR*.

24 Les modalités d’élaboration et d’application de la méthodologie associée à cette analyse sont présentées à l’action CHAP.1

Après un avis de l’ASN* sur la sûreté et la radioprotection des scénarios de gestion définis en application de l’action TFA.4, l’Andra* mettra à jour son schéma industriel global de gestion des déchets TFA* d’ici mi-2024 (en substitution de la date de fin 2020 prescrite par le PNGMDR* 2016-2018). Pour chaque scénario ainsi défini, l’Andra* devra présenter les flux prévisibles de déchets à stocker et le calendrier de mise en œuvre associé.

Le schéma industriel proposé devra intégrer un niveau d’incertitudes, à définir, sur les volumes et flux de déchets concernés. Il s’agira de tenir compte, par exemple, des incertitudes sur le volume de déchets issus des sols contaminés (en lien avec l’action TFA.11), ou sur les aléas de démantèlement qui conduiraient à des mises à jour de la stratégie de gestion.

6.4 Permettre la valorisation des métaux TFA*

À la suite du débat public, la décision du 21 février 2020 annonçait que « le Gouvernement fera évoluer le cadre réglementaire applicable à la gestion des déchets de très faible activité, afin d’introduire une nouvelle possibilité de dérogations ciblées permettant, après fusion et décontamination, une valorisation au cas par cas de déchets radioactifs métalliques de très faible activité ».

Des projets de textes relatifs à la mise en œuvre d’opérations de valorisation de déchets TFA* ont ainsi été mis à la disposition du public par le ministère chargé de l'énergie lors de la concertation post-débat PNGMDR* et pour la consultation réglementaire du public sur ces projets de textes sur le site dédié du ministère. Ces projets de textes sont les suivants :

- un décret en Conseil d’Etat modifie les codes de la santé publique et de l’environnement afin de créer le cadre réglementaire pour des dérogations permettant la valorisation de déchets TFA* issus d’activités nucléaires, et préciser les conditions relatives à leur obtention ;

- un décret simple permet de préciser le type de substances radioactives éligibles à une demande de dérogation. Conformément à la décision du 21 février 2020, seules les substances métalliques qui ne justifiaient pas un contrôle de la radioprotection avant leur usage dans une activité nucléaire, sont éligibles à une demande de dérogation ;

- un arrêté ministériel définit le contenu du dossier de demande de dérogation et vise à préciser les garanties associées.

Les projets de texte ont fait l’objet de présentations lors des séances plénières du HCTISN* du 15 octobre 2020 et de la Commission « Orientations » du PNGMDR* du 9 octobre 2020.

À l’issue de la concertation/consultation du public, le Conseil supérieur des risques technologiques s’est prononcé le 10 mars 2021 sur ces textes. Ces textes ont été publiés le 14 février 2022.

Au cours du débat public, EDF et Orano ont apporté des précisions sur le projet de valorisation des métaux TFA* qu’ils portent et qui concerne notamment le traitement de composants métalliques en vrac issus du démantèlement de leurs installations.

Les porteurs de ce projet transmettront au ministère d’ici fin 2022 une feuille de route du projet précisant les options et les exigences proposées en matière de santé, sécurité et environnement, présentant l’opportunité éventuelle d’association du CEA* et de ses modalités, et tenant compte des enseignements issus de la concertation post-débat public PNGMDR*, le cas échéant. Les éléments suivants seront détaillés :

- la localisation du projet ;

- l’ensemble du gisement potentiel de matériaux métalliques pouvant être valorisé par l’installation ;

- une description de la caractérisation radiologique des matériaux métalliques à valoriser ;

- l’intégralité des étapes du procédé envisagé, en particulier celles relatives à la décontamination, avec le volume et les caractéristiques des déchets induits ;

- le type de mesures radiologiques envisagées, les seuils de détection et les incertitudes associées. Il conviendra que ces mesures soient en adéquation avec les besoins identifiés d’une part, pour les matériaux valorisables et, d’autre part, pour les déchets. De plus, les délais d’obtention des résultats des mesures devront être compatibles avec le rythme des opérations ;

- les modalités de contrôles, de transparence et de traçabilité envisagées ;

- les premiers éléments démontrant le caractère décontaminant du procédé à travers l’atteinte de performances cohérentes avec les objectifs de l’installation ;

- des indicateurs adaptés à la gestion de projet, qui permettraient d’apprécier la maturité du projet pour l’ensemble des étapes du procédé envisagé.

Ces éléments feront l’objet d’une concertation avec le public et les élus des territoires concernés dont les modalités seront détaillées dans la feuille de route susmentionnée. Les éléments relatifs au procédé industriel, aux dispositions de surveillance et aux modalités de contrôles et de traçabilité pourront faire l’objet d’une tierce expertise mandatée par l’autorité administrative compétente, réalisée dans les 6 mois suivant la production de la feuille de route et prise en charge par les porteurs de projets, dont les conclusions seront jointes au dossier soumis à la concertation.

Conformément aux recommandations du HCTISN*25, cette concertation devra également qualifier l’opportunité d’une telle valorisation en regard des autres options de gestion possibles. Dans ce cadre, des données sur les possibilités d'utilisation des déchets valorisés au sein de la seule filière nucléaire et sur les résultats économiques (sous réserve du respect du secret commercial) des valorisations envisagées seront également mises à la disposition du public. Enfin, les résultats de la comparaison des différents scénarios de gestion menée en application de l’action TFA 4 seront également joints au dossier de la concertation, sous réserve que ces résultats soient disponibles à cette échéance.

Cette concertation sera menée dans le cadre réglementaire prévu par le code de l’environnement26 , ou le cas échéant par une concertation publique volontaire qui sera menée conjointement par EDF et Orano. L’opportunité de mettre en place une conférence de citoyens pourra être évoquée avec la CNDP* et devra être étudiée dans tous les cas en cas de concertation volontaire.

Cette concertation devra avoir lieu dans tous les cas en amont de la décision d’investissement à prendre pour lancer la construction de l’installation. Elle comportera également l’avis et, le cas échéant, les propositions de administrations relatifs aux modalités de contrôle, de transparence et de traçabilité envisagées.

25 Le rapport du HCTISN* « Perspectives d’évolutions de la filière de gestion des déchets très faiblement radioactifs (TFA) » adopté le 7 avril 2020 est consultable en ligne : hctisn.fr/IMG/pdf/Rapport_final_HCTISN_Dechets_TFA_vf_avec_annexes_cle8d9ee1.pdf (PDF)

26 Selon dispositions des articles L. 121-1, R.121-1 et R.121-2 du code de l’environnement.

En lien avec la mise en œuvre d’un projet de valorisation de certains déchets TFA*, le ministère chargé de l'énergie dressera, en lien avec les producteurs concernés :

- un bilan qualitatif et quantitatif des dérogations accordées ;

- le retour d'expérience des processus industriels opérés, notamment du point de vue de l’efficacité des procédés mis en jeu et des rejets dans l’environnement ;

- Lle bilan des contrôles réalisés sur les installations réalisant le recyclage de métaux TFA*.

Ce retour d’expérience sera réalisé un an après le démarrage de l’installation de valorisation des métaux TFA* et fera l’objet d’une information du public sur le site Internet dédié au PNGMDR*.

La hiérarchie des modes de gestion des déchets, inscrite dans le code de l’environnement, consiste à privilégier le recyclage et toute autre valorisation à leur élimination. Ainsi, tout projet de valorisation de déchets TFA* mérite un examen, en vue d’une éventuelle mise en œuvre sous réserve que ses bénéfices du point de vue de la sécurité, la santé et l’environnement par rapport aux modalités de gestion actuelles soient démontrés.

Les exploitants devront ainsi recenser les possibilités de valorisation des déchets TFA* autres que métalliques, qu’il convient d’étudier de manière approfondie au sein de la filière nucléaire. En cas de débouchés uniquement en dehors de la filière nucléaire, une analyse au cas par cas pourra éventuellement être menée par le ministère chargé de l’énergie pour la mise en œuvre de dérogations ciblées pour le type de déchets concerné. L’avis de l’ASN* sera sollicité par le ministère sur ces dérogations possibles.

Concernant l’installation de concassage des gravats TFA* pour combler les vides dans les alvéoles de stockage de déchets TFA*, l’étude remise par l’Andra* dans le cadre du PNGMDR* 2016-2018 conduit à un bilan économique défavorable, qui pourrait être révisé en retenant des hypothèses de dimensionnement de l’installation moins contraignantes, au regard du faible enjeu de radioprotection associé à une telle installation. L’Andra* devra ainsi mettre à jour son analyse pour fin 2023 afin de statuer sur la mise en œuvre opérationnelle de cette installation au regard des contraintes techniques, sanitaires et économiques associées. Cette étude inclura un retour d'expérience sur ce qui existe ailleurs et une analyse économique intégrant la prise en compte des impacts environnementaux.

Enfin, l’Andra* poursuivra le recensement des possibilités de densification de l’ensemble des déchets TFA* à stocker au Cires*, en incluant les déchets inertes et industriels banals, et tiendra compte de ces éléments pour la mise à jour du schéma industriel global de la gestion des déchets TFA*.

L’Andra* transmettra également, avant fin 2022, une mise à jour de l’analyse comparative de l’impact sur l’environnement de l’incinération des déchets TFA* par rapport au stockage direct remise dans le cadre du précédent PNGMDR*, en intégrant les enjeux territoriaux liés à la gestion des déchets TFA* (notamment les questions de transport et impacts environnementaux liés) et en tenant compte de l’avis n° 2020-AV-0356 de l’ASN* du 30 juin 2020. Les résultats de cette étude pourront alimenter l’analyse multicritères et multifacteurs plus globale prévue à l’action TFA.4.

Enfin, de manière globale, les réflexions devront se poursuivre autour du développement de méthodes d’assainissement permettant de minimiser les quantités de déchets produits lors des opérations d’assainissement et de démantèlement.

En amont de chaque mise à jour du PNGMDR*, et pour la première fois d’ici à fin 2023, l'IRSN* dressera une synthèse des dernières avancées scientifiques dans le domaine des effets des très faibles doses sur le corps humain.

6.5 Affiner les perspectives de production des déchets TFA* produits par le démantèlement des installations nucléaires

Afin d’aboutir à une estimation plus robuste des volumes de déchets TFA* produits par le démantèlement des installations nucléaires, le CEA*, EDF et Orano devront expliciter d’ici fin 2022 les scénarios d’assainissement des structures et des sols contaminés retenus pour établir leurs prévisions à ce propos ainsi que les hypothèses retenues.

À cette fin, les principes de prise en compte des incertitudes sur les prévisions de production des déchets TFA* devront être précisés (modalités de calcul, granulométrie des estimations, périmètre d’application, etc.), sur la base notamment de l’étude27 fournie par les producteurs de déchets à l’occasion de l’élaboration de l’IN* des matières et des déchets radioactifs.

L’ASN* et le DSND* rendront un avis sur ces estimations et les hypothèses retenues. Ces principes seront ensuite déclinés dans l’IN* en tenant compte de l’avis de l’ASN* et de l’avis du DSND*. L’IN* identifiera les volumes de déchets produits par le démantèlement, en particulier les déchets d’assainissement, avec les incertitudes associées. Les déchets issus des sites orphelins devront également être considérés dans ces travaux.

Ces travaux tiendront compte également de leur déclinaison dans les principes retenus pour l'évaluation des charges nucléaires de long terme, de manière à en assurer la cohérence.