5. L'entreposage des combustibles usés : répondre aux besoins de nouvelles capacités

-

Publié le 24.11.2022

-

Modifié le 17.02.2023

Partager la page

Objectifs

- Définir une stratégie globale d’entreposage à un horizon de 30 ans selon différents scénarios prospectifs de gestion des matières et des déchets radioactifs et couvrant les situations de fonctionnement normal et dégradé des usines du « cycle »

- Préciser la place d’un entreposage centralisé sous eau dans la stratégie nationale d’entreposage des combustibles usés

- Affiner les horizons de saturation des capacités d’entreposage sur les 15 prochaines années selon le scénario de fermeture des réacteurs prévu par la PPE*, en tenant compte des aléas susceptibles d’intervenir sur les usines du « cycle » dans cette période

Le débat public de 2019 relatif à la cinquième édition du PNGMDR* a mis en exergue que le besoin de nouvelles capacités d’entreposage vers l’échéance 2030 était un constat partagé par les différentes parties prenantes.

La cinquième édition visera donc à répondre concrètement à cet enjeu majeur.

Il s’agira en premier lieu d’affiner l’horizon de cette saturation, au regard notamment des aléas susceptibles d’intervenir sur les usines du « cycle » du combustible, et de s’assurer que les producteurs de combustibles usés, en premier lieu EDF, y répondent de manière appropriée en déployant les capacités supplémentaires nécessaires. Pour exploiter les possibilités offertes par l’ensemble des technologies disponibles, le PNGMDR* prévoira que soient engagées les études nécessaires à la définition d’une voie de développement d’entreposages à sec complémentaires aux entreposages sous eau.

->

Focus sur le retraitement et l’entreposage des combustibles usés22

La fabrication du combustible UNE* nécessite des opérations d’enrichissement de l’uranium, qui génèrent de l’Uapp, actuellement entreposé en l’absence de réutilisation immédiate.

Le retraitement des combustibles UNE* usés conduit à séparer l’uranium et le plutonium des produits de fission et des actinides mineurs. En l’absence de réutilisation immédiate, l’uranium de retraitement est entreposé. Le plutonium est réutilisé dans la fabrication des combustibles MOx*.

Après leur utilisation, les combustibles usés sont entreposés en piscine, dans les centrales nucléaires (piscine dénommée « piscine BK »). La puissance thermique qu’ils dégagent est trop importante pour pouvoir les transporter immédiatement. Ils sont ainsi refroidis pendant 2 à 3 ans en moyenne, avant d’être envoyés vers les installations de La Hague exploitées par Orano.

À leur arrivée, les combustibles usés sont à nouveau entreposés dans des piscines sur le site de La Hague afin de continuer à être refroidis sur une période comprise entre 5 et 10 ans, avant leur traitement.

Actuellement, les combustibles UNE* sont retraités mais les combustibles MOx* et URE* usés ne le sont pas (des perspectives de valorisation sont toutefois envisagées pour ces derniers). Les combustibles MOx* et URE* usés restent ainsi entreposés dans les piscines des installations de La Hague.

Le temps moyen entre le déchargement d’un réacteur et le traitement des combustibles UNE* usés est de l’ordre d’une dizaine d’années, ce qui implique de fait un besoin important en entreposage : une capacité d’entreposage 10 fois supérieure au volume annuel de combustible usé traité est nécessaire.

En plus de la capacité d’entreposage nécessaire au regard des différentes phases avant traitement estimée ci-dessus, la part des combustibles usés qui ne sont pas appelés à être traités à court terme nécessite une capacité d’entreposage complémentaire de long terme. Avec le niveau de traitement réalisé aujourd’hui, ce besoin de capacité complémentaire s’accroît de 100 tonnes par an. En l’absence de traitement, ce besoin s’accroitrait de 1100 tonnes par an.

22 Pour plus de précisions sur le retraitement des combustibles usés : pngmdr.debatpublic.fr/images/DMO-synthese/PNGMDR-reperes-nucleaire.pdf (PDF)

5.1 Affiner les perspectives de saturation des entreposages existants

Une analyse pilotée par EDF sera menée, en lien avec Orano, et sous le contrôle de l’ASN* et du ministère chargé de l’énergie, afin de préciser les horizons de saturation des capacités d’entreposage existantes. Cette analyse devra se baser sur les dispositions de la PPE* et prendre en compte les aléas susceptibles d’intervenir sur le « cycle » du combustible.

En cohérence avec les travaux menés au titre de l’action POL.3, l’évaluation des perspectives de saturation des capacités disponibles actuelles devra prendre en compte des scénarios pessimistes de fonctionnement des usines du « cycle ». Ces perspectives seront remises à jour autant que nécessaire en tenant compte de l’ensemble des parades prévues par EDF SA et Orano pour pallier le retard de la mise en service de la piscine d’entreposage centralisé envisagée, et de la mise en œuvre de tout ou partie d’entre elles.

L’échéance des projections fixées par l’article D. 542-80 du code de l’environnement à 20 ans sera augmentée à 30 ans.

Cette analyse pourra être menée dans le cadre de l’exercice « impact cycle » sous le contrôle de l’ASN*. Une version publique des résultats de cette analyse devra être élaborée et publiée. Une présentation à la commission de gouvernance du PNGMDR* des hypothèses retenues et des résultats de l’analyse menée sera également organisée par le ministère, en lien avec l’ASN*.

5.2 Définir une stratégie d’entreposage des combustibles usés

Chaque producteur élaborera pour fin mars 2023 une stratégie globale d’entreposage de ses combustibles usés. Ces stratégies s’appuieront sur des scénarios de politique énergétique dimensionnants (scénarios définis à l’action POL.2 du plan) et devront être cohérentes entre elles. Elles devront mentionner les types et nature des combustibles (MOx* usés en fonction de leur composition, combustibles issus de la recherche, URE* usés, etc.) susceptibles d’être accueillis dans les différents entreposages proposés. Elles devront également proposer des calendriers de déploiement de ces capacités. Ces stratégies d’entreposage devront être cohérentes avec les plans de valorisation des matières prévus à l’action MAT.1 pour les scénarios concernés.

Les stratégies d’entreposages devront être élaborées dans le respect des conditions suivantes :

- élaboration sur une durée prospective de 30 ans selon les différents scénarios définis à l’action POL 2 ;

- présentation de différentes natures d’entreposages, dans des scénarios de gestion différenciés le cas échéant ;

- prise en compte des conclusions des études menées au titre de l’action ENT. 3 (identification des combustibles pouvant faire l’objet d’un entreposage à sec) ;

- prise en compte des conclusions des études menées au titre des actions ENT.5 et ENT. 1, notamment vis-à-vis des aléas susceptibles d’intervenir sur les usines du « cycle » du combustible, des modes de gestion des capacités d’entreposage sous eau disponibles et des marges qui pourraient être dégagées par des mesures d’optimisation temporaires ;

- prise en compte de phases de concertation avec le public, avec présentation de différentes options de gestion et d’implantation dont les avantages et inconvénients auront été évalués en respect des exigences du PNGMDR* relatives aux enjeux transverses notamment (cf. partie 10).

Le principe d’élaboration de ces stratégies est désormais inscrit dans le code de l’environnement, qui prévoit l’approbation de ces stratégies par le ministre chargé de l’énergie. Les éléments structurants de ces stratégies seront rendus opposables réglementairement aux producteurs.

Les producteurs veilleront à ce que les stratégies soient élaborées sans a priori sur le recours à l'une ou l'autre des formes d'entreposage et en éclairant la capacité de chacune des options à répondre aux besoins en termes d’évolution de l’inventaire, sous réserve des limitations envisagées (en lien avec l’action ENT.3.

Les producteurs préciseront en complément dans leurs stratégies dans quelle mesure un entreposage à sec ou un entreposage sous eau pourraient être mis en œuvre et pourquoi, en particulier lorsque les combustibles concernés ont été identifiés au titre de l’action ENT.3.

Les producteurs de combustibles usés (EDF et CEA*) et Orano établiront pour mi-2022 la liste des combustibles usés éligibles à un entreposage à sec, avec les conditions associées à un tel entreposage en termes notamment de durée d’entreposage considérée, de puissance thermique, ainsi que les volumes associés.

Concernant l'identification des combustibles usés susceptibles de faire l'objet d'un entreposage à sec, il s’agira de déterminer les conditions de mise en œuvre d’un tel entreposage, dans le contexte réglementaire et industriel français, en fonction des caractéristiques des différents combustibles après différentes durées de refroidissement, et de déterminer les conditions d’exclusion éventuelle de certains combustibles au regard de la faisabilité ou de certains usages, en fonction des exigences relatives à la tenue dans la durée des assemblages.

EDF, en lien éventuel avec Orano, déposera auprès de l’ASN* un dossier d’options de sûreté pour un ou plusieurs concepts d’entreposage à sec d’ici fin 2023. L’ASN* les expertisera, en lien avec l’IRSN*, en tenant compte du retour d’expérience disponible sur ce type d’entreposage à l’international et des caractéristiques des combustibles usés à entreposer en France.

L’ASN* rendra un avis sur les dossiers d’options de sûreté déposés.

À l’occasion du dépôt de ces dossiers d’options de sûreté, Orano partagera le retour d’expérience des entreposages à sec réalisés aux USA et les éventuelles spécificités de ces derniers par rapport à une possible installation en France (en lien avec EDF).

Au regard de l’avis de l’ASN* sur ces dossiers d’options de sûreté et de perspectives offertes par l’entreposage à sec qui seront précisées par les stratégies d’entreposages, le ministre chargé de l’énergie évaluera l’opportunité de demander le dépôt d’une DAC* d’entreposages à sec à Orano et EDF.

5.3 Poursuivre le déploiement de nouvelles capacités d’entreposages sous eau

Le calendrier fixé initialement par EDF pour le dépôt d’une DAC* d’une nouvelle piscine d’entreposage centralisé a pris du retard. Au regard des perspectives de saturation des capacités d’entreposage des combustibles usés, il convient qu’EDF remette à jour le calendrier du projet et dépose au plus tôt une DAC*. L’implantation privilégiée par EDF à ce jour est celle de La Hague (Manche), à l'intérieur ou à proximité du site industriel d’Orano.

Transcription textuelle

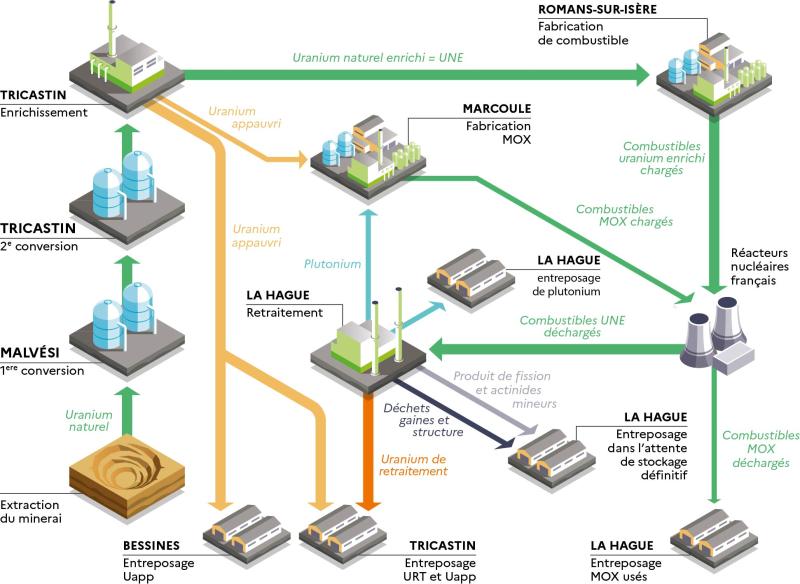

Ce schéma présente le cycle du combustible avec les principales étapes :

- Extraction de l’uranium

- Première conversion de l’uranium (Malvési)

- Deuxième conversion (Tricastin)

- Enrichissement de l’uranium (Tricastin)

- Entreposage Uapp (Bessines)

- Fabrication du combustible à l’uranium naturel enrichi (« UNE ») à Romans-sur-Isère

- Irradiation en réacteur (centrales nucléaires)

- Entreposage en piscine de refroidissement (La Hague)

- Retraitement des combustibles usés (La Hague)

- Entreposage URT et Uapp (Tricastin)

- Entreposage du plutonium (La Hague)

- Fabrication du combustible MOX (Marcoule)

-Entreposage des produits de fission et actinides mineures (La Hague)

EDF déposera auprès de l’ASN* et du ministère chargé de l'énergie avant fin 2022 le calendrier révisé de son projet de développement de nouvelles capacités d’entreposage sous eau centralisées, incluant la remise au plus tôt d’un dossier de DAC*. Les travaux prévus par les actions ENT.1 et ENT.2 tiendront compte de ce calendrier.

Le rôle du second bassin éventuel de la piscine d’entreposage centralisé sera précisé dans la stratégie d’EDF pour la gestion des combustibles usés, en caractérisant le besoin auquel il répondra, en établissant les conditions d’engagement dans sa construction et en indiquant à quelle échéance cette décision devra être prise. Au regard des autres travaux en cours (définition d’une stratégie nationale d’entreposage notamment), le dimensionnement du second bassin de cette piscine d’entreposage centralisé pourra être révisé.

S’agissant de l’implantation de la future piscine, EDF précisera dans le cadre de la concertation publique réglementaire sur le projet la façon dont les territoires concernés sont associés au choix d’implantation de la piscine, en prévoyant la présentation des alternatives étudiées et les raisons qui ont conduit à retenir la localisation proposée. Cette présentation inclura l’évolution du terme source qui résulterait des nouvelles capacités et le périmètre particulier d'intervention qui pourrait être réévalué, le cas échéant en conséquence.