4. Les matières radioactives : l’enjeu de la valorisation et de l’anticipation d’une requalification en déchets

-

Publié le 23.11.2022

-

Modifié le 06.12.2022

Partager la page

Objectifs

- Donner plus de visibilité sur les perspectives de valorisation des matières et préciser le cadre d’analyse de l’Etat pour l’exercice de sa faculté de requalification des matières en déchets prévue à l’article L. 542-13-2 du code de l’environnement

- Poursuivre les travaux autour des solutions de gestion des matières en cas de requalification en déchets

4.1 La distinction entre matières et déchets radioactifs et son importance dans la politique de gestion

Parmi les substances radioactives, on distingue les matières radioactives, pour lesquelles une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, des déchets radioactifs pour lesquels aucune utilisation n’est prévue ou envisagée.

Selon qu’une substance radioactive est classée comme matière ou comme déchet, les perspectives de gestion sur le long terme diffèrent. Dans la mesure où ils ne sont pas destinés à être réutilisés, les déchets radioactifs nécessitent une solution de gestion de long terme qui est généralement le stockage, après éventuellement une étape intermédiaire (traitement, conditionnement, entreposage). Les matières étant destinées à être valorisées, elles sont entreposées, jusqu’au moment de leur utilisation.

Le niveau d’exigence relatif à la sûreté, la radioprotection et la protection de l’environnement est le même que les substances radioactives soient considérées comme des matières ou des déchets.

Définition légale de l’entreposage

En vertu de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs est l’opération consistant à placer ces substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet, avec intention de les retirer ultérieurement.

Le statut de matière radioactive dépend donc essentiellement du caractère raisonnablement valorisable de la substance, tenant compte de la stratégie industrielle du propriétaire et de la politique énergétique. Les conditions de valorisation des matières radioactives doivent donc être périodiquement revues en fonction notamment des évolutions de la politique énergétique ou des avancées techniques.

À cette fin, le code de l’environnement dispose :

- que « les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion des matières nucléaires nécessaires à la défense, informent, à chaque mise à jour du PNGMDR*, les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire des procédés de valorisation qu'ils envisagent ou, s'ils ont déjà fourni ces éléments, des changements envisagés » ;

- qu’après avis de l’ASN*, l’État « peut requalifier des matières radioactives en déchets radioactifs si les perspectives de valorisation de ces matières ne sont pas suffisamment établies. Il peut également annuler cette requalification dans les mêmes formes ».

Lorsqu’une matière radioactive fait régulièrement l’objet d’opérations de valorisation ou de transactions commerciales, il n’y a pas lieu de questionner son utilisation effective et sa qualification de matière.

En revanche, des questionnements peuvent apparaître lorsqu’une substance qualifiée de matière radioactive ne trouve pas d’usage immédiat. Plusieurs raisons peuvent être à l’origine de ce constat : débouchés limités, état de maturité des modes d’utilisation futurs ou de maîtrise des procédés de traitement ou encore conditions économiques du moment.

Dans le cas où les perspectives de valorisation d’une matière radioactive spécifique ne se concrétiseraient pas, ce serait alors à la génération qui acterait cette impossibilité de supporter la charge de la gestion en tant que déchet de cette substance, jusque-là considérée comme matière radioactive.

À l’inverse, une requalification trop rapide d’une matière comme déchet risquerait de conduire à orienter les investissements sur le stockage, aux dépens de la recherche de solutions de valorisation et d’économie des ressources de stockage et ressources naturelles.

Afin de prévenir et de limiter ces risques et conformément aux principes dégagés par l’article L. 542-1 du code de l’environnement, des dispositions sont prises dans le présent PNGMDR* : tenue d’un inventaire de réserve incluant certaines matières pour le projet Cigéo* (cf. partie 8), études relatives aux modalités de stockage des matières si elles devaient être requalifiées en déchets et coûts associés16.

16 Le financement de la gestion des déchets radioactifs est assuré, sous le contrôle de l’Etat, par les exploitants nucléaires, selon le principe « pollueur-payeur ». Les articles L. 594-1 et suivants du code de l’environnement prescrivent ainsi aux exploitants la constitution de provisions pour financer la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. L’évaluation des coûts à prendre en compte est encadrée par la loi.

4.2 Les différentes matières radioactives et l’état de leur utilisation actuelle et future

Les principales matières radioactives sont l’uranium (naturel, de retraitement, enrichi ou appauvri), le plutonium, le thorium et les combustibles nucléaires, neufs et usés.

Les matières radioactives qui font l’objet d’une valorisation ou de projets de valorisation par les industriels de la filière nucléaire pour la production d’électricité sont principalement l’uranium (naturel, de retraitement, enrichi ou appauvri), le plutonium (Pu), le thorium, les combustibles UNE* (combustibles à base d’uranium naturel (Unat) enrichi), les combustibles MOx* (combustibles à base de plutonium et d’uranium appauvri - Uapp*) et MOx 2 (combustibles pouvant être élaborés à partir de combustibles MOx*, UNE*, de Pu et d’uranium enrichi) et les combustibles URE* (combustibles à base d’uranium de retraitement (URT*) enrichi). La liste détaillée de l’ensemble des matières radioactives, ainsi que les volumes détenus sur le territoire français accompagnés des rythmes d’évolution des stocks annuellement, est disponible dans l’IN* élaboré par l’Andra*17.

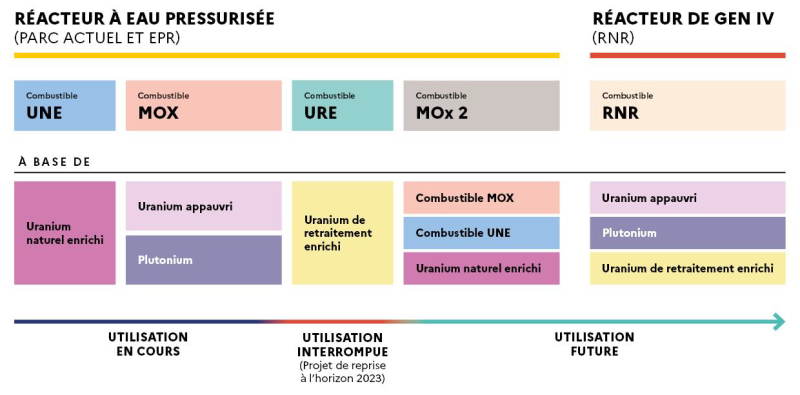

Transcription textuelle

Ce schéma présente les différents types de combustibles usés ainsi que les matières à partir desquelles ils sont fabriqués. Il présente par ailleurs le type de réacteur dans lesquels ces combustibles peuvent être utilisés et l’état actuel de leur utilisation.

On retrouve ainsi le combustible UNE fabriqué à partir d’uranium naturel enrichi, d’où son appellation, ainsi que le combustible MOX fabriqué à partir d’uranium appauvri et de plutonium. Ces deux combustibles sont ceux qui font actuellement l’objet d’une utilisation dans certains réacteurs à eau pressurisée.

Ensuite, on retrouve le combustible URE. Ce combustible fait l’objet d’une utilisation dans le même type de réacteurs que les deux combustibles précédents, mais celle-ci est interrompue, avec un projet de reprise.

Le dernier combustible pouvant être utilisé dans les réacteurs à eau pressurisée est le MOx 2 fabriqué à partir de combustible MOX, de combustible UNE, et d’uranium naturel enrichi, mais celui-ci n’est pas encore utilisé.

Enfin, le combustible RNR, qui peut être utilisé dans les réacteurs de 4ème génération à neutrons rapides, n'est pas encore utilisé. Celui-ci se fabrique à partir d’uranium appauvri, de plutonium et d’uranium de retraitement enrichi.

Les travaux menés dans le cadre du précédent PNGMDR* ont notamment permis de renforcer l’analyse des impacts liés à une requalification en tant que déchets de certaines matières (études sur la faisabilité et les coûts associés au stockage de l’Uapp*, de l’URT* et des substances thorifères, ainsi que des combustibles usés). Les principales conclusions des travaux du précédent PNGMDR* sont rappelées dans les paragraphes ci-dessous.

En ce qui concerne l’Uapp* :

Orano, principal propriétaire de cette matière a présenté dans le cadre du PNGDR 2016-201818 19 20 un bilan des quantités d’Uapp* déjà valorisées, ainsi que les principales perspectives de valorisation du stock existant. La pertinence économique du ré-enrichissement de l’Uapp*, principal débouché envisagé par Orano pour le stock actuel est fonction des conditions de marché et de la stratégie d’optimisation par Orano de ses investissements miniers. L’utilisation de l’Uapp* à d’autres fins que la production électronucléaire nécessite encore des efforts importants de recherche et développement et fait l’objet de soutiens de la part de l’Etat.

Le CEA* a présenté, dans son rapport en réponse à la prescription de l’article 51 de l’arrêté du 23 février 2017, des scénarios de multi-recyclage en RNR* des matières radioactives permettant l’utilisation d’Uapp*. Ces études montrent, qu’en l’absence d’autres utilisations, le stock d’Uapp* croît jusqu’au déploiement d’un parc composé exclusivement de RNR*. Seule une faible partie du stock d’Uapp* serait ainsi valorisé (environ 2%). Dans ces conditions, les stocks utilisés dans ces nouvelles générations de réacteurs représenteraient l’équivalent de plusieurs millénaires de fonctionnement d’un tel parc.

En ce qui concerne l’URT* :

L’URT* n’est actuellement plus utilisé dans les réacteurs électronucléaires.

EDF, ayant eu déjà eu recours à l’utilisation de l’URT* pour le chargement de combustibles d’URE* dans les réacteurs de la centrale de Cruas-Meysse de 1994 à 2013, a engagé la relance de cette filière..

En réponse à l’article 6 de l’arrêté du 23 février 2017 relatif au PNGMDR* 2016-2018, EDF a transmis, fin 2017, sa stratégie de recyclage de l’URT*. EDF indique dans cette étude qu’afin d’assurer la valorisation de son stock d’URT*, à partir de 2023, le recyclage de l’URT* sera relancé dans les réacteurs de 900 MWe de la centrale de Cruas-Meysse, puis dans certains réacteurs du palier 1300 MWe, dans l’objectif de pouvoir stabiliser puis réduire à terme le stock d’URT* disponible.

Dans cet objectif, EDF a signé en 2018 des contrats avec des fournisseurs sur chaque maillon de la chaîne industrielle (conversion, enrichissement, fabrication et logistique associée). Des modifications sur les réacteurs 1300 MWe sont en cours d’étude et les demandes nécessaires seront soumises par EDF à l’ASN* pour autoriser l’utilisation de combustible URE* dans ces réacteurs.

Aujourd’hui, le stock d’URT* d’EDF augmente chaque année d’environ 1045 tonnes. L'utilisation de combustibles URE* dans les quatre réacteurs de la centrale de Cruas-Meysse à partir de 2023 permettra de ralentir la croissance des stocks d’URT* sans toutefois compenser cette hausse annuelle. Néanmoins, en considérant les perspectives offertes par l’utilisation de combustible à base d’URE* pour des réacteurs de 1300 MWe prévus par EDF21 le stock d’URT* pourrait diminuer à partir de cet horizon avec une consommation annuelle de l’ordre de 1350 tonnes par an.

18 Procédés de valorisation de matières radioactives de propriété CEA*, EDF, Orano et Solvay ; rapport (PDF) remis en application des dispositions de l’article D. 542-80 du code de l’environnement

19 Présentation sur la valorisation des matières radioactives – GT* PNGMDR* 21/9/2018 (CEA*-EDF-Orano)

20 Présentation sur la « distinction matières / déchets radioactifs : gestion, économie, recherche – Le cas de l’uranium appauvri détenu par Orano» – Réunion du Débat Public PNGMDR* du 27 juin 2019 à Saclay (Orano),

21 À ce jour, EDF prévoit l’utilisation de combustibles URE* :

- dans les 4 tranches de 900 MW de Cruas dont 2 en 2023 et 2 en 2024/2025

- dans 4 tranches de 1300 MW entre 2027 et 2030

Le combustible MOx* est fabriqué à partir du plutonium issu du retraitement des combustibles UNE* usés. Aujourd'hui, le dimensionnement du parc moxé est suffisant pour permettre l’équilibre des flux de plutonium : les 22 réacteurs moxés en exercice (sur les 24 réacteurs de 900 MWe autorisés à utiliser du MOx) sont en capacité de consommer annuellement l’intégralité du plutonium issu du retraitement du combustible UNE* usé. Il n’est donc pas nécessaire de moxer d’autres réacteurs. L'équilibre des flux de plutonium est par ailleurs dépendant des performances de l'usine Mélox, dont la cadence de production a été diminuée en conséquence de difficultés industrielles en 2019 et en 2020.

Néanmoins, pour l’atteinte de l’objectif de 50 % de nucléaire dans la production électrique à 2035 selon les modalités prévues par la PPE*, des réacteurs de 900 MWe moxés devront fermer d’ici à cet horizon. Le maintien de la stratégie de traitement-recyclage du combustible nucléaire jusqu’à l’horizon 2040, objectif également fixé par la PPE*, implique donc de procéder au moxage d’autres réacteurs pour maintenir l’équilibre des flux de plutonium. Un certain nombre de réacteurs 1300 MW seront donc moxés.

Des évolutions du combustible MOx* seront nécessaires pour pouvoir permettre leur utilisation dans les cœurs des réacteurs 1300 MWe. EDF a confirmé l’absence d’obstacles techniques rédhibitoires au moxage de ces réacteurs.

Compte-tenu des délais nécessaires aux travaux de R&D, à l’obtention des autorisations préalables et aux tests à effectuer, le moxage des réacteurs de 1300 MW s’inscrit ainsi à l’horizon 2030.

À moyen terme, au-delà de 2040, il est par ailleurs envisagé une stratégie MRREP* du plutonium et de l’uranium issus des combustibles usés MOx* et URE*, ce qui permettrait de stabiliser les stocks de plutonium, et de retraiter une partie des combustibles usés qui ne l’est pas actuellement. Cette stratégie MRREP* est définie par la PPE*. Sa mise en œuvre repose sur un programme approfondi de recherche et développement et des études d’ingénierie, concernant notamment les installations impliquées dans le « cycle du combustible » français et les réacteurs.

Les solutions MRREP* nécessitent en effet la mise au point d’un nouveau type de combustible. EDF, Orano et le CEA* ont ainsi présenté, dans les livrables prévus aux articles 12 et 51 de l’arrêté du 23 février 2017, les concepts de combustibles, dénommés MIX et CORAIL, qui visent à permettre le recyclage des matières contenues dans les combustibles usés MOx* et URE* dans les réacteurs à neutrons thermiques.

Par ailleurs, de manière indépendante du MRREP*, le multi-recyclage en RNR* reste une option industrielle au-delà de 2070.

En réponse à l’article 18 de l’arrêté du 23 février 2017 relatif au PNGMDR* 2016-2018, Orano et Solvay ont remis en novembre 2017 un rapport présentant les inventaires des matières thorifères qu’ils détiennent, leur description, leur localisation et leurs conditions d’entreposage. Ce rapport présente également les traitements ou conditionnements envisageables avant éventuel stockage si ces matières étaient à l’avenir requalifiées en déchets, ainsi que les filières de gestion envisageables.

À court terme Orano envisage principalement une utilisation de son inventaire pour des applications médicales. Les propriétaires de substances thorifères prévoient l’utilisation du thorium, à moyen terme, dans les réacteurs à eau sous pression et, à plus long terme, dans des réacteurs dédiés. Pour l’ASN*, cette utilisation nécessitera des travaux de recherche et de développement importants.

En ce qui concerne les rebuts de la production de combustibles MOx* :

Le rapport conjoint d’Orano, du CEA*, d’EDF et de Solvay, sur les procédés de valorisation des matières radioactives de décembre 2017, remis en application des dispositions de l’article D. 542-80 du code de l’environnement (PNGMDR* 2016-2018) envisage une résorption du stock sur la base d’une adaptation de l’outil industriel existant, dont la faisabilité reste à préciser, afin de traiter ces matières à un rythme supérieur à la production de rebuts de l’usine Melox.

L’enjeu de la présente édition du PNGMDR* pour la gestion des matières radioactives est essentiellement de renforcer le contrôle du caractère valorisable de ces substances, en particulier pour celles qui ne sont actuellement pas valorisées, ainsi que la transparence du processus d’examen de la nécessité d’une requalification.

4.3 Renforcer le contrôle du caractère valorisable des matières radioactives

Tant le bilan du PNGMDR* précédent que les travaux préparatoires à la présente édition ont fait ressortir l’importance d’un renforcement de la vigilance des pouvoirs publics quant au caractère effectivement valorisable des substances aujourd’hui considérées comme matières.

Ce cinquième PNGMDR* vise à donner plus de visibilité sur les perspectives de valorisation des matières et à préciser le cadre d’analyse de l’Etat pour l’exercice de sa faculté de requalification des matières en déchets prévue à l’article L. 542-13-2 du code de l’environnement. Ce cadre devra traduire le principe de recherche d’un optimum technique, économique et environnemental de long terme de gestion des matières au regard des enjeux associés à l’entreposage et, le cas échéant, au stockage de ces dernières.

À cette fin, deux actions clefs seront menées pendant la période couverte par le plan :

- les détenteurs de matières radioactives devront élaborer des plans de valorisation de leurs matières ;

- les pouvoirs publics renforceront le soutien à la recherche relative à la valorisation des matières radioactives.

L’objectif de cette action sera de créer un mécanisme d’engagement des propriétaires de ces matières sur les conditions de leur valorisation et de définir un cadre d’évaluation pour l’Etat en vue de juger de la pertinence d’une éventuelle requalification de ces matières en déchets.

Les propriétaires de matières (à l’exception des matières nécessaires à la défense) devront élaborer un document qui présentera les procédés de valorisation mis en œuvre ou envisagés, accompagnés des échéances prévues (calendriers consolidés). Ces plans de valorisation devront définir des jalons décisionnels (au moins un par matière sur la période du PNGMDR*) et d’avancement (au moins un par an) des démarches de valorisation ainsi que des livrables à destination du ministère chargé de l’énergie le cas échéant. Ces plans seront élaborés en cohérence avec les orientations définies par la PPE*. Lors de l’élaboration de ces plans, si les propriétaires de matières abordent des éléments relatifs aux stockages de matières pour lesquelles la poursuite de la valorisation n'est plus envisagée, ceux-ci devront être partagés avec l'Andra*au plus tôt.

Les plans de valorisation seront mis à jour à chaque mise à jour du PNGMDR. De plus, les modifications structurantes apportées aux stratégies de gestion présentées dans ces plans entre deux révisions feront l’objet d’une information détaillée au ministre chargé de l’énergie, qui pourra demander une mise à jour intermédiaire. La première édition sera élaborée pour mi 2023 par les propriétaires de matières. Un rapport de mise en œuvre de ces plans sera remis un an avant l’échéance de chaque édition du PNGMDR*, accompagné du plan mis à jour le cas échéant. Ces documents permettront d’alimenter la concertation du public en amont de l’élaboration du plan suivant.

Ces plans de valorisation donneront lieu à une instruction par le ministère chargé de l’énergie, intégrant une consultation de l’autorité de sûreté compétente en matière de sûreté nucléaire, qui appréciera leur niveau de précision et visera à instruire les questions suivantes :

- les jalons décisionnels présentés et le calendrier global sont-ils cohérents avec les jalons décisionnels relatifs aux solutions de gestion (stockages notamment) ? Quels risques éventuels font peser les jalons des plans de valorisation sur les projets de stockage ?

- quels sont les enjeux qui guident les perspectives de valorisation des matières : enjeux de R&D, industriels, de politique énergétique, environnementaux ? Parmi ces enjeux, lesquels nécessitent des décisions du Gouvernement à court (1 à 2 ans) et moyen (5 ans) termes ? Quel est l’impact des différents scénarios établis au titre de l’action POL.2 sur ces plans de valorisation ?

- quel est l’impact des plans de valorisation sur la politique d’entreposage des matières (création d’entreposages, capacité, calendrier) en tenant compte le cas échéant de la dynamique annuelle de flux de ces matières ?

Pour ce faire, les « plans de valorisation » devront comporter les éléments suivants pour chaque matière, qui pourront faire l’objet de compléments ou de précisions sur demande des pouvoirs publics ou de l’Autorité compétente en matière de sûreté nucléaire :

- nature du jalon décisionnel (R&D, déploiement industriel, décision d’autorisation, de politique publique, etc.) et niveau de la décision (interne, inter-industriels, Etat local, Etat national, Gouvernement, etc.) ;

- état des lieux des stocks détenus, de l’évolution de ces stocks au cours de la période couverte par les deux derniers PNGMDR* (flux entrant annuel et flux sortant annuel), ainsi qu’une estimation de ces flux pour la période à venir ;

- procédés de valorisation mis en œuvre, les catégories de matières valorisées et les quantités valorisées par an et par procédé ;

- pour les perspectives de valorisation encore non engagées : étapes nécessaires pour permettre la mise en œuvre de ces procédés (étapes et délais de R&D, partenariats, usines nécessaires et dimensionnement, etc.), accompagnées des échéances calendaires, de l’évaluation des quantités et des flux de matières qui seront valorisées et de l’impact sur les stocks détenus, ainsi que des livrables associés et d’une échéance de mise en œuvre industrielle. Par ailleurs, les enjeux financiers des différentes étapes du procédé seront précisés dans le respect du secret commercial ;

- capacités d’entreposage et besoins d’accroissement de celles-ci avec les échéances associées pour chaque catégorie de matières au regard des procédés de valorisation mis en œuvre, des perspectives de valorisation et de l’évolution des stocks détenus.

Les études prescrites au titre de l’action MAT.3 permettront d’alimenter l’instruction des plans de valorisation.

La qualification des matières radioactives sera évaluée à chaque nouveau PNGMDR*, sur la base des plans de valorisation transmis, des avis de l’ASN* et des conclusions de l’instruction menée par le ministère chargé de l’énergie. L’instruction pourra conduire à la requalification d’une matière en déchets mais également permettre de qualifier à nouveau en matière un déchet.

Les plans de valorisation des matières, les conclusions de l’instruction menée par le ministère chargé de l’énergie ainsi que, le cas échéant, les projets de qualification des matières et des déchets ont vocation à être publiés, à l’exclusion des parties relevant du secret industriel et commercial.

Enfin, l’élaboration de ces plans de valorisation, les jalons qu’ils prévoient et les conditions de leurs mises à jour seront inscrits comme exigences réglementaires dans le code de l’environnement.

S’agissant plus spécifiquement des différentes matières concernées, les plans de valorisation devront traiter les sujets suivants :

- Uapp* : conditions économiques de rentabilité du ré-enrichissement de l’Uapp* ; conséquences énergétiques et environnementales du ré-enrichissement ; volumes produits ; débouchés envisageables ; actions entreprises en vue de développer des voies de valorisation de l’uranium très appauvri, perspectives sur la disponibilité des capacités d’entreposage au regard des perspectives de croissance des stocks ; part de matières issue de contrats avec des clients étrangers ;

- URT* : perspectives de résorption du stock, sur la base de la stratégie présentée par EDF dans le cadre des travaux du PNGMDR* 2016-2018, complétées et précisées par EDF en fonction, notamment, du nombre de réacteurs qui pourront utiliser cet URT* et des échéances associées ;

- combustibles usés : déclinaison des étapes de valorisation des combustibles usés dans le cadre du MRREP* en précisant les connaissances acquises lors de la première étape du programme de R&D sur le multi-recyclage dédié au développement du nouveau concept de combustible (MOx2), sur la dégradation du plutonium après son passage en réacteur et les conséquences sur sa compatibilité avec des RNR* ; évolutions qu’impliquerait une mise en œuvre industrielle d’un tel multi-recyclage et leur impact sur la sûreté et la radioprotection des réacteurs et des installations du « cycle du combustible » ; impacts sur le milieu environnant et l’impact économique ; part de matières issue de contrats avec des clients étrangers ;

- gestion des rebuts de combustibles non irradiés : mode de gestion au regard des différentes options possibles. Expliciter les adaptations de l’outil industriel existant permettant le traitement de ces matières et les échéances calendaires associées. Présenter les impacts environnementaux, sanitaires, financiers de chaque option et justification du choix retenu au regard de ces éléments notamment ;

- plutonium : calendrier prévisionnel de traitement du plutonium (Pu) non irradié selon les différents scénarios mentionnés à l’action POL.2 ; distinction des perspectives de valorisation pour le plutonium propriété d’EDF et celui propriété d’Orano ; part de matières issue de contrats avec des clients étrangers ;

- combustibles usés particuliers : calendrier de mise en œuvre potentielle du traitement des combustibles usés des réacteurs de recherche. Une étude sera également menée par EDF, en lien avec le CEA* et Orano, afin d’évaluer la faisabilité technico-économique d’un retraitement des combustibles usés du réacteur EL4*. La part de matières issue de contrats avec des clients étrangers sera précisée.

Dans le cadre du quatrième programme d'investissements d'avenir et du plan France Relance, le Gouvernement porte une action visant plus spécifiquement certaines matières dont les perspectives de valorisation sont à un stade précoce de R&D ou éloignées dans le temps. Cette action visera à faire émerger et à soutenir de nouvelles perspectives de valorisation, y compris pour des applications en dehors du secteur électronucléaire.

La réutilisation de l’Uapp est notamment l’un des objectifs de cette action, cette matière ayant fait l’objet d’une mise en perspective de son potentiel de réutilisation par l’AIEA*, sans que cela soit pour autant suivi d’effets à ce jour. Les pistes poursuivies pourraient être les suivantes : matériau de blindage, blindage biologique, conteneur de déchets, additif de matrice ou matériau de remplissage de colis de déchets – afin d’en améliorer la sûreté – autres applications en tant que catalyseurs, semi-conducteur, etc.

4.4 Poursuivre les travaux sur les solutions de gestion des matières en cas de requalification comme déchets

En complément des travaux qui permettront de donner plus de visibilité sur les perspectives de valorisation des matières (cf. action MAT.1), les travaux déjà engagés dans le cadre du précédent PNGMDR* seront poursuivis.

Les travaux du PNGMDR* se poursuivront autour des différentes matières afin d’approfondir la qualification des enjeux liés à leur gestion en cas de requalification en déchets (modes de stockage, exigences de sûreté, coûts associés, etc.).

En particulier, l’Andra*, en lien avec les propriétaires de ces matières, définira, avant le 31 décembre 2023, des scénarios de stockage de l’Uapp*, de l’URT* et des matières thorifères, qui devront être développés de manière cohérente avec la stratégie de gestion des déchets FA-VL*.

Si les éléments permettant de justifier du caractère valorisable des combustibles usés du réacteur EL4* dans le cadre de l’action MAT.1 n’étaient pas jugés concluants, le ministère chargé de l’énergie pourrait demander à l’Andra*, en lien avec EDF, d’engager une étude de faisabilité du stockage direct de ces combustibles usés. Cette étude devrait notamment déterminer si les capacités des stockages à l’étude ou en service actuellement seraient suffisantes.