3. Le renforcement de l’articulation entre la politique énergétique et la gestion des matières et déchets radioactifs

-

Publié le 23.11.2022

-

Modifié le 02.12.2022

Partager la page

Objectifs

- Expliciter les liens entre la politique énergétique et la politique de gestion des matières et des déchets radioactifs et renforcer les interactions entre elles

- Alimenter la préparation de la prochaine PPE* en précisant les impacts de différents choix de politique énergétique sur les enjeux de la gestion des matières et déchets radioactifs

- S’assurer de la résilience de la politique de gestion des matières et déchets radioactifs à des évolutions de politique énergétique par l’étude de scénarios dimensionnants, destinés à être utilisés pour l’ensemble des travaux prospectifs menés autour de ces substances en vue de garantir la cohérence des analyses

- Évaluer la capacité du système actuel de gestion des substances radioactives à gérer des situations de crise

3.1 La programmation pluriannuelle de l’énergie, un point de départ pour la gestion des matières et déchets radioactifs

Les matières et les déchets radioactifs proviennent de cinq secteurs économiques, dont deux relèvent de la filière nucléaire civile (électronucléaire et recherche) et produisent la majorité des déchets :

Transcription textuelle

Ce schéma explicite la provenance des déchets radioactifs.

Les substances radioactives peuvent être naturelles ou avoir été produites par des activités humaines.

Outre les sources naturelles de rayonnements ionisants, l’utilisation des substances radioactives par les activités humaines conduit à la production de matières et déchets radioactifs qui proviennent principalement de cinq secteurs économiques :

- la filière nucléaire regroupant le secteur électronucléaire (59,9% du volume de déchets produits),

- la recherche (27 %),

- le secteur de la défense (8,9 %),

- l’industrie non-électronucléaire (3,4%),

- le secteur médical (0,7 %).

Les précédentes éditions du PNGMDR* se sont avant tout concentrées sur la gestion de ces matières et déchets radioactifs sans évaluer de manière approfondie les implications de la politique énergétique (notamment la place du nucléaire dans le mix électrique et la recherche associée) sur la production de ces derniers.

Le cinquième PNGMDR* a ainsi vocation à renforcer la lisibilité du lien entre politique énergétique et politique de gestion des substances radioactives et à permettre la prise en compte des enjeux liés à cette gestion lors de la préparation de la stratégie française pour l’énergie et le climat. Pour ce faire, cette nouvelle édition porte sur une période de cinq ans, contre trois ans jusqu’à présent, en cohérence avec la périodicité de la PPE*. Cette modification de la périodicité permettra également de mieux évaluer la résilience de cette politique de gestion à des évolutions structurantes de la politique énergétique et à anticiper les mesures à prendre afin de garantir que ces choix énergétiques puissent être mis en œuvre avec un fonctionnement en toute sûreté de l’ensemble des installations.

La PPE*

Dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, la France a pris des engagements forts afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur de l’énergie. Pour y parvenir, mais également pour diversifier le mix énergétique, assurer la sécurité d’approvisionnement et la compétitivité, la PPE* fixe les priorités d’action de la politique énergétique du Gouvernement pour les dix prochaines années11 .

La PPE* 2019-2028 publiée le 21 avril 2020 fixe des objectifs clairs en matière de nucléaire :

- réduction de la part de l’énergie nucléaire à 50 % du mix électrique à l’horizon 2035 avec la fermeture de 14 réacteurs sur la période, dont les deux réacteurs de Fessenheim arrêtés en 2020 ;

- préservation de la stratégie de traitement-recyclage des combustibles usés à l’horizon 204012 ;

- poursuite de l’instruction des différentes options de mix électrique pour assurer l’équilibre offre-demande sur le long terme, allant d’un scénario 100 % renouvelable à un scénario où le nucléaire reste durablement une source de production d’électricité. Sur ce dernier point, un programme de travail complet est prévu par la PPE*. Un rapport d’analyse intitulé « Futurs énergétiques 2050 » a été publié par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en octobre 202113 .

S’agissant plus spécifiquement de la stratégie de traitement-recyclage des combustibles usés, la PPE* prévoit une déclinaison sur trois échelles de temps : le Moxage des réacteurs de 1300 MWe à court terme, le déploiement du multi-recyclage en réacteurs à eau pressurisée (MRREP*) à moyen terme puis du multi-recyclage en réacteurs de quatrième génération à long terme (réacteurs à neutrons rapides {RNR* ]).

11 Pour plus d’informations : ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe

12 Pour plus d’informations : pngmdr.debatpublic.fr/images/DMO-synthese/PNGMDR-reperes-nucleaire.pdf (PDF)

13 Le rapport « Futurs énergétiques 2050 » est disponible sur le site Internet du gestionnaire du réseau de transport et d’électricité (RTE) : rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques

Cette action vise à répondre aux attentes exprimées durant le débat public de renforcer la lisibilité des conséquences des choix de politique énergétique sur la gestion des matières et des déchets radioactifs et de permettre, le cas échéant, une évolution de ces choix.

Dans cette optique, un document spécifique sera élaboré sous le pilotage du ministère chargé de l’énergie en collaboration avec les parties prenantes d’ici début 2024. Il aura vocation à alimenter la concertation du public qui aura lieu en amont de l’élaboration de la prochaine PPE* prévue en 2024, en :

- présentant le rôle des différents plans et programmes établis par le Gouvernement et leurs interactions, y compris avec l’IN* ;

- explicitant les interactions entre la politique énergétique et la politique de gestion des matières et des déchets en s’appuyant sur les scénarios définis par l’action POL.2 ;

- exposant les approfondissements aux travaux menés dans le cadre du PNGMDR* 2016-2018 sur les différentes options de retraitement du combustible usé.

Ces travaux s’appuieront sur une étude menée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA*), EDF et Orano en lien avec l’Andra* et le ministère chargé de l’énergie, qui aura vocation à approfondir les résultats de l’étude menée au titre de l’article 9 de l’arrêté du 23 février 201714 , en s’efforçant notamment de répondre aux problématiques posées en conclusion de cette première étude par la comparaison des différents facteurs considérés dans les options de retraitement des combustibles usés. Elle devra traiter de l’ensemble des enjeux liés au « cycle », qu’ils soient environnementaux, territoriaux, sociaux ou économiques. Elle devra également couvrir tous les aspects de gestion, au-delà de la production (entreposages, stockages notamment). Elle devra viser à apporter un éclairage complémentaire sur les éléments issus de l’exercice de « clarification des controverses techniques »15 mené par la CPDP* dans le cadre du débat public. Un rapport intermédiaire sera remis au ministère chargé de l’énergie d’ici fin 2022, l’étude complète étant attendue pour fin 2023.

Les conclusions de ces travaux et les actions prévues par la prochaine PPE* le cas échéant sur ce sujet seront présentées lors de la concertation relative à la sixième édition du PNGMDR*.

14 En réponse à l’article 9 du PNGMDR* 2016-2018, le CEA*, EDF et Orano ont réalisé une analyse comparée des impacts pour l’environnement du cycle actuel (monorecyclage du seul plutonium) et d’un cycle ouvert. Cette étude a permis de décrire les deux scénarios demandés, en prenant en compte les usines du cycle et installations d’entreposage intermédiaire et de stockage, ainsi que les flux de matières et de déchets.

15 Pour plus d’information, consulter la synthèse relative à l’exercice de clarification de controverses techniques mené par la CPDP* dans le cadre du débat public : pngmdr.debatpublic.fr/images/contenu/page-clarification-controverses/PNGMDR_Clarification_controverses_VF.pdf (PDF)

3.2 Améliorer la vision prospective de la gestion des déchets et des matières radioactifs

La PPE* détermine la place du nucléaire dans le mix électrique, les conditions de poursuite du fonctionnement des réacteurs existants et encadre les choix à effectuer en matière de construction de nouveaux réacteurs, de fermetures de réacteurs à envisager ou encore de stratégie de retraitement du combustible usé. Elle fixe ainsi des paramètres ayant des impacts très importants sur les modalités de gestion des matières radioactives et le rythme de production des déchets radioactifs.

Le PNGMDR*, en tant qu’outil de pilotage de la gestion des matières et déchets radioactifs, doit donc prendre en compte la PPE*. Il doit s’assurer que les solutions de gestion qu’il définit sont compatibles avec les orientations de la PPE*. Il doit également garantir que la politique de gestion des matières et déchets radioactifs est résiliente aux évolutions possibles de la politique énergétique. Enfin, il doit s’assurer que le système de gestion mis en place permet de faire face à des situations de crise qui le mettraient en tension.

En vue de réaliser les différents exercices prospectifs liés à la gestion des matières et des déchets prévus par le PNGMDR* mais également afin de garantir une cohérence avec l’IN* et l’exercice « impact cycle » mené par l’ASN*, il est important de définir un cadre commun reposant sur des scénarios de politique énergétique dimensionnants.

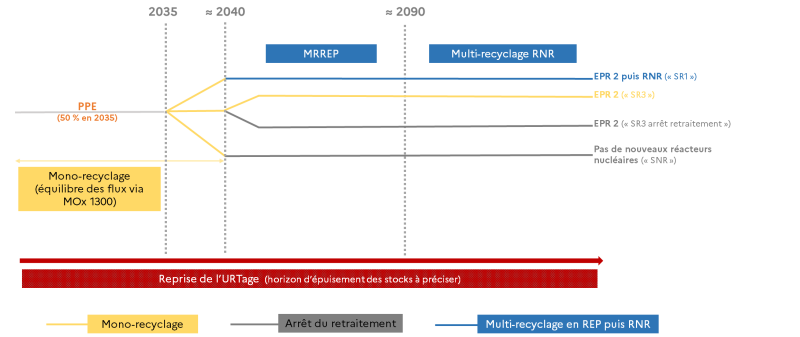

Ces scénarios seront construits autour des grands principes suivants, illustrés dans le graphe ci-dessous en quatre scénarios, sous réserve de mise à jour de la PPE* :

Ces scénarios seront construits autour des grands principes suivants, illustrés dans le graphe ci-dessous en quatre scénarios, sous réserve de mise à jour de la PPE* :

- stratégie de traitement-recyclage : prise en compte de différentes options allant de l’arrêt du retraitement au multi-recyclage en RNR* en passant par le monorecyclage et le MRREP*. La PPE* fixe une date de référence à l’horizon 2040 pour le maintien de la stratégie de retraitement. Cette date sera donc prise en référence dans les scénarios. La question pourra se poser d’ajuster cette date dans les scénarios avec arrêt du retraitement en fonction de l’objectif de l’exercice poursuivi ;

- renouvellement du parc : pas de nouveau réacteur de type EPR* avant 2035 puis étude de cas avec ou sans nouveaux EPR* ;

- fermeture des réacteurs existants : fermeture de 2 à 4 réacteurs sur la période 2025-2028 puis fermeture de 1 à 2 réacteurs de 900 MWe par an à leur cinquième visite décennale en vue d’atteindre 50 % en 2035 ;

- durée de vie des réacteurs existants au-delà de 2035 : comprise entre 50 ans et 60 ans ;

- prise en compte de l’utilisation de combustible MOx* dans les réacteurs de 1300 MWe afin de maintenir l’équilibre du « cycle » du combustible ;

- reprise de la filière de valorisation de l’URT*.

Au-delà de ces grands principes, les hypothèses dimensionnant les scénarios devront être précisées en fonction de l’exercice prospectif pour lequel ces scénarios sont utilisés. En effet, pour certains exercices, ces hypothèses sont plus ou moins discriminantes (par exemple le rythme de fermeture des réacteurs pour l’exercice de l’IN* n’est pas primordial et le choix d’hypothèses « enveloppe » pourrait être préférable).

Transcription textuelle

Ce schéma représente les quatre scénarios dimensionnants, destinés à être utilisés pour l’ensemble des exercices prospectifs menés autour des matières et des déchets radioactifs,.

Ces quatre scénarios prévoient tous un chemin commun jusqu’en 2035, avec une part du nucléaire à 50 % (hypothèse liée à la PPE) et l’équilibre des flux via l’utilisation du combustible MOx notamment dans les réacteurs de 1300 MW du parc actuel et la reprise de la valorisation de l’uranium de retraitement (URT) dans certains réacteurs de 1300 MW.

Afin de représenter le champ des options possibles post-2035, ces scénarios prennent ensuite des trajectoires différentes qui sont représentées de manière synthétique dans ce schéma.

Autour de 2040, les scénarios se différencient :

- Scénario "SR1" (EPR2 puis RNR) : mise en œuvre du multi-recyclage en réacteur REP (avec le déploiement de réacteurs de type EPR2) puis en réacteurs RNR ;

- Scénario "SR3" (EPR2) : poursuite du mono-recyclage avec le développement de nouveaux réacteurs de type EPR2 ;

- Scénario "SR3 (EPR 2 - Arrêt retraitement") : déploiement de nouveaux réacteurs de type EPR2 avec arrêt du retraitement ;

- Scénario "SNR" (pas de NNF) : arrêt du retraitement.

Ces quatre scénarios prévoient un chemin commun jusqu’en 2035, avec une part du nucléaire à 50 % (hypothèse liée à la PPE*, sous réserve de sa mise à jour) et l’équilibre des flux assuré par l’utilisation du combustible MOx notamment et la reprise de la valorisation de l’URT* dans certains réacteurs de 1300 MWe.

Autour de 2040, les scénarios se différencient selon les hypothèses suivantes :

- la mise en œuvre du MRREP* (avec le déploiement de réacteurs de type EPR2*) puis en RNR* ;

- la poursuite du mono-recyclage avec le développement de nouveaux réacteurs de type EPR2* ;

- le déploiement de nouveaux réacteurs de type EPR2* avec l’arrêt du retraitement ;

- l’arrêt du retraitement lié à une éventuelle décision de ne pas construire de nouveaux réacteurs. Dans ce scénario, la référence est un arrêt du retraitement en lien avec la décroissance progressive du parc électronucléaire.

Ces principes seront déclinés pour l’édition 2023 de l’IN* élaboré par l’Andra*. Ils le sont déjà pour l’exercice « impact cycle » mené sous l’égide de l’ASN*. Ils serviront également de référence aux différents exercices prospectifs prévus par le PNGMDR*. Dans tous les cas, une convergence des données d’entrée sera recherchée pour la mise en œuvre de l’ensemble des exercices menés. A ce titre, le ministère chargé de l’énergie pourra solliciter l’avis de l’ASN* sur les hypothèses retenues par les producteurs au titre de la mise en œuvre des exercices prospectifs et de l’action POL.4.

En fonction des conclusions des analyses menées au titre de l’action POL.3, ces scénarios pourront être modifiés en vue des prochains exercices prospectifs (c’est-à-dire hors exercices susmentionnés).

Ces scénarios pourront également être ajustés, ou intégrer des sensibilités, en fonction de la réalisation ou non des sous-jacents pris en compte dans ces scénarios, en particulier la mise en œuvre du Moxage des réacteurs 1300 MWe et de l’utilisation de combustible à l’uranium de retraitement enrichi (URE*) de certains de ces réacteurs, dont les études sont en cours et qui devront faire l’objet d’autorisations de la part de l’ASN*.

Les conclusions des différents exercices prospectifs permettront de disposer d’une vision concrète de la résilience de la politique de gestion des substances radioactives à des évolutions de politique énergétique. Elles devront permettre de caractériser les impacts sur les INB* existantes et les besoins (avec les échéances associées) de potentielles nouvelles installations. L’ensemble de ces résultats alimentera l’élaboration de la prochaine édition du PNGMDR*, en cohérence avec les actions qui seront prévues par la PPE* le cas échéant, et pourra conduire à amender certaines décisions de gestion.

La question de la capacité du système à gérer correctement des situations de crise par nature peu probables mais qui le mettrait en tension mérite d’être instruite (défaillance technique importante ou accident ayant des implications sur le fonctionnement du parc ou des installations du cycle par exemple). Une autre situation possible pourrait être une indisponibilité pour une durée significative d’installations clés du « cycle de combustible » ou de gestion des déchets ou un arrêt imprévu du retraitement avant l’horizon 2040.

L’analyse des conséquences de tels « cas aux limites » à impacts potentiellement importants, pourrait apporter un éclairage complémentaire aux exercices de scénarisation déjà établis (cf. action POL.2), qui reposent plutôt sur l’analyse d’un champ large d’options de politique énergétique toutes considérées comme « également vraisemblables ».

Aux fins de cette analyse, le ministère chargé de l’énergie mettra en place un groupe de travail pluraliste en 2022, qui associera des experts des différentes entités représentées au sein de la gouvernance du PNGMDR*.

Ce groupe de travail poursuivra les objectifs suivants :

- identifier les « cas aux limites » (correspondant à des scénarios exceptionnels, mettant en tension le système) pertinents, c’est-à-dire les cas qui permettront d’apprécier la capacité du système actuel de gestion à gérer une crise ;

- décrire qualitativement, et si besoin quantitativement, les effets de ces configurations en termes de quantités de matières et de déchets produites, besoins d’entreposage et besoins de stockage ainsi que la temporalité de ces besoins ;

- identifier les réponses susceptibles de pouvoir être apportées par les différents acteurs du système de gestion des déchets et des matières radioactives si ces cas devaient survenir ;

- émettre des recommandations sur ce qui serait, le cas échéant, pertinent de mettre en œuvre en complément de la politique de gestion actuelle pour renforcer la résilience de du système français de gestion des matières et déchets.

Le ministère chargé de l’énergie intègrera les enseignements finaux de cet exercice dans l’étude de certains de ces « cas aux limites » des éditions futures des différents exercices de prospective.

La partie réglementaire du code de l’environnement a été modifiée afin de préciser le périmètre de l’IN* des matières et déchets radioactifs pour recenser les informations relatives aux capacités d’entreposages et de stockage de ces substances (à l’exception des matières nécessaires à la défense).

Les informations complémentaires suivantes devront ainsi être intégrées (à l’exception des celles relevant du secret commercial ou industriel ou de la protection physique) :

- cartes des implantations ;

- bilan des capacités totales ;

- bilan des capacités disponibles par type de matière et par type de combustible ;

- besoins de nouvelles capacités établis selon les différents scénarios prévus par le PNGMDR* (cf. action POL.2) et les stratégies de gestion définies au titre du présent plan le cas échéant (TFA*, FA-VL*, entreposages notamment) ;

- capacités prévisionnelles (dont les demandes d’autorisation sont planifiées par un document de l’Etat ou déposées).

Ces informations devront permettre aux autorités de disposer d’une vision statique (bilan à des échéances précises) et dynamique (rythme de remplissage) des besoins futurs en matière de capacités d’entreposage et de stockage notamment. Ce recensement vise à mieux anticiper la nécessité de déployer de nouvelles capacités d’entreposage et de stockage et de disposer d’une vision complète des enjeux afin d’éclairer les choix de gestion à effectuer, par exemple en termes de requalification de certaines matières.

Sur la base de ces informations, une carte des entreposages et des stockages des matières et déchets radioactifs sera élaborée et intégrée à l’IN* réalisé par l’Andra*. Il s’agira de définir au préalable la méthode d’élaboration de cette carte en tenant compte du niveau de sensibilité de ces matières par rapport à la malveillance et de préciser les règles de prise en compte d’installations de transit ou d’entreposage provisoire, notamment pour les déchets TFA* et FMA-VC* à l’occasion des opérations de démantèlement.

Les informations relatives aux stocks et aux quantités prévisionnelles de matières et de déchets radioactifs en fonction de différents scénarios de politique énergétique sont présentées dans l’IN*. Elles ne sont néanmoins pas exprimées dans les mêmes unités s’agissant des matières et des déchets, rendant la comparaison des différents scénarios peu aisée. D’autres circonstances peuvent également avoir une incidence sur la lecture comparée de ces informations comme les modes de conditionnement.

Des réflexions visant à faciliter la lecture comparative des stocks de matières et de déchets radioactifs seront ainsi engagées pour l’élaboration des prochaines éditions de l’IN*.

La définition de règles d’équivalence sera recherchée en vue de permettre une comparaison pertinente des matières et des déchets radioactifs (par exemple autour de leur volume, leur emprise au sein d’un stockage, la masse, l’activité et la radiotoxicité d’un même volume de matières et de déchets, etc.). Des premières propositions seront présentées d’ici fin 2023 par le ministère chargé de l’énergie, élaborées en lien avec l’Andra*, l’ASN* et les producteurs, à la commission de gouvernance du PNGMDR*. Par ailleurs, les travaux relatifs à la nocivité des substances radioactives (cf. action ENV.2) alimenteront les prochaines éditions de l’IN* afin d’améliorer l’information du public sur ce sujet.

Enfin, une réflexion sera menée pour l’élaboration des prochaines éditions de l’IN* sur l’opportunité de créer de nouvelles catégories de déchets, permettant d’identifier clairement les typologies et volumes de déchets pour lesquels il existe encore des difficultés de prise en charge.